→第2章「五重塔と腰椎の関係」 →第3章「遺伝子に秘められし戦略」

本稿では従来にないまったく新しい視点で脊椎の運動システムを論じると同時に、“椎間板の変性”という医学的概念そのものに疑義を唱え、近い将来実現するであろう椎間板の再生医療に対して、筆者なりの提言をさせていただきます。

はじめに椎間板の変性が始まる時期について、近年の知見をご紹介いたします。

2003年スコットランドの研究者Francis W.Smith博士らによって衝撃的な論文が発表されました。同国北東部に住む10歳の小児154人(腰痛の既往歴がない無症状の子供たち)に対して、腰椎のMRI検査を行ったところ、およそ1割(9%)に明らかな椎間板の変性が見つかったというものです。

各国メデイアは「驚くべき調査結果」と報道し、「脊椎の変性は我々の推測よりもはるかに早期におきていることが分かった」というSmith博士のコメントを伝えました。

さらにスイスのNorbert Boos博士も自著(2002年の研究論文)において、次のように述べています。

Norbert Boos

我々は腰痛疾患のなかった胎児〜88歳の献体解剖例と14歳〜68歳までの腰痛疾患の手術症例を分析し、新生児期から高齢期までの椎間板の変性過程について詳細な検討を行った。その結果、椎間板の変性は症状の有無に関わらず加齢とともに進行しており、3~10歳の小児の椎間板において血管の閉塞や終板の変性が、11~16歳の小児に至っては椎間板自体の亀裂や断裂が認められた。椎間板の構造上の崩壊は非常に早い時期から始まっており、こうした変性は椎間板の宿命と言える。

つまり人間の椎間板は3歳頃から変性の兆候を示し始め、10歳から本格的な変性が始まっており、こうした変性は痛みとは無関係に進行していたという報告です。

この研究論文は医学界に二重の意味でのショックを与えました。一つは変性の始まる時期が想像以上に早いということ。そしてもう一つは先に紹介したSmith博士の研究対象も無症状の子供たちであり、EBM(根拠に基づく医療)の観点からは“椎間板原因説”の土台が完全に揺らいでしまったと言える点です。

Boos博士は腰痛関連のノーベル賞と言われるVolvo賞を受賞しており、「我々は画像所見と症状が相関しないことを知っている。我々が治療すべきは患者であって、MRI写真ではない」という名言を残している人物です。

この原稿を書いている今(2014年)となってはBoos博士らの功績を知らない研究者はいないと思われ…、ということはつまり、現代医学は「椎間板の変性と痛みのあいだに絶対的な関係性はない」ことを知りながら、それでも尚、椎間板研究に多額のマネーを注ぎ込んでいるわけで…。いったいなぜ?その理由について、筆者なりの推断-かなり穿った見方(偏った憶測)-は以下の通り。

再生医療技術の進歩が目覚ましい昨今、椎間板はそのターゲットとして魅力的なマーケット。脊椎にとって椎間板が極めて重要な“部品”であることは間違いないのだから、もはや椎間板と痛みの関係は主要な問題とは言えない。痛みがあろうとなかろうと、“部品の若返り”はそれだけで大きな意味を持つ。

ただし、研究費を得る-研究意義をアピールする-ためには「椎間板が潰れて痛みが出る」という常識を世間に残しておいたほうが何かと都合が良い。研究に有利な環境を維持できるし、近い将来、再生医療を望む患者の声を利用しやすくなる。いざとなれば患者の切実な求めだという大義名分が成り立つ。

そしてこの論理の延長線上に椎間板ヘルニアがあります。これもまた無症状のヘルニアが多数あることを知りながら…。医学界の思惑はまるで未必の故意…。

とは言え、筆者の趣意、使命は現代医学の在り方を批判することにあるのではなく、痛みに対する新しい解釈(痛み記憶の再生理論)を発信するところにあります。

「痛みという感覚、クオリアはあくまでも脳で創られる」。この原則を無視して構造的な視点のみで痛みの概念を完結させようとする論理に整合性はない。

たとえば神経痛という概念…。基礎医学上の根拠“異所性発火”と現実の臨床モデルの乖離に関して、認知科学の知見に基づいて紐解いていく-末梢神経の変性と中枢との真の関係性を見極める-ことが筆者の命題…

願わくば、当記事を最後までお読みいただいた方に、「椎間板の変性…。それがどうかしました?」という認識を持っていただければと…。

ただし、読了し終えたあなたに、もしそうした認識の変容が起こらなかったとしたら、それは当方の説明能力の未熟あるいは筆者の思考プログラムのエラーに原因がありますので、どうかご容赦いただきたいと思います。

それではいよいよ私論“トランス・ファンクション理論”の幕開けです。

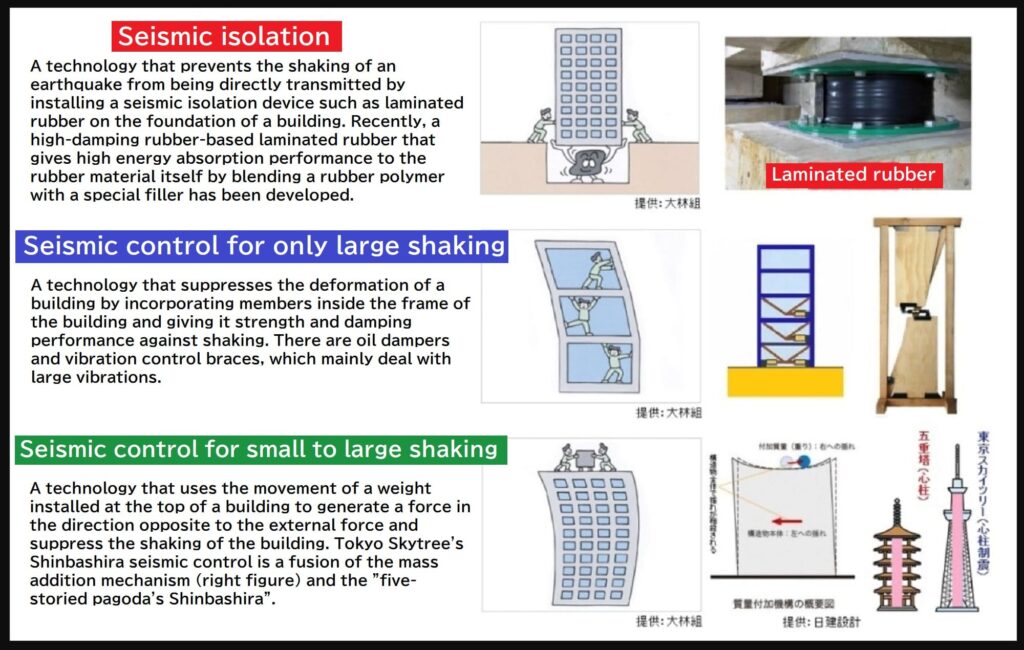

はじめに、下図(建造物における地震対策の最新技術)をご覧ください。これが椎間板の未来を切り拓く鍵となります。

上記画像の英語版

一般に建物自体を頑丈、堅牢なものにする概念-柱を太くする、鉄筋の量を増やす等-を“耐震”.と言い、建物に振動を吸収する装置を組み入れる概念を免震あるいは制震と言う。

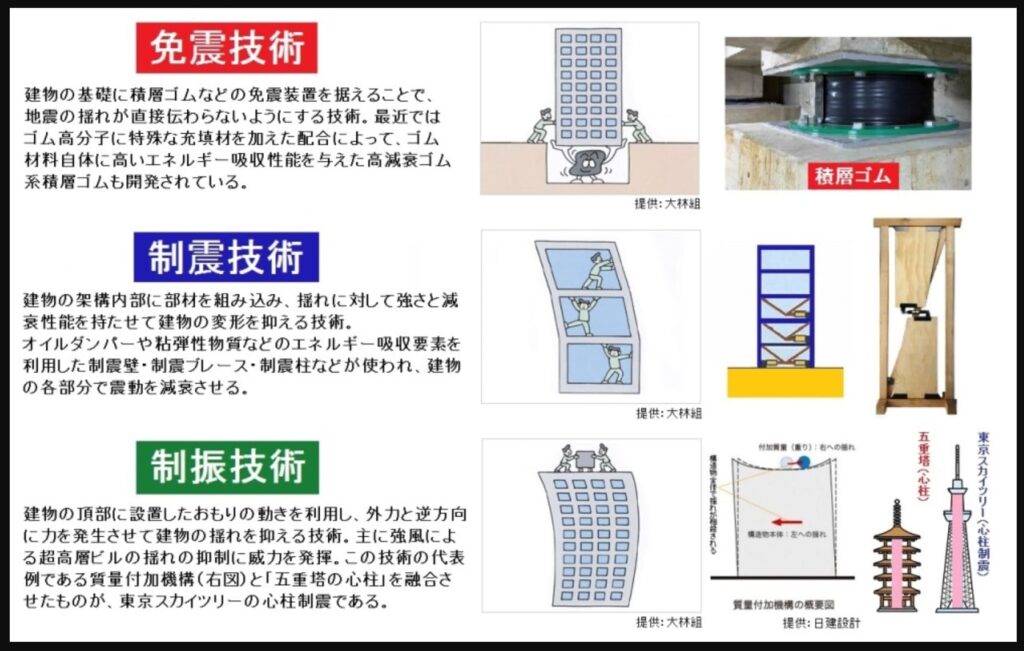

上の解説図を見て何か連想するものはありますか?筆者は建築と人体骨格のあいだにいくつかの類似点があるように感じました。そうした直感と共に降りてきたインスピレーション(想像図)を下に示します。

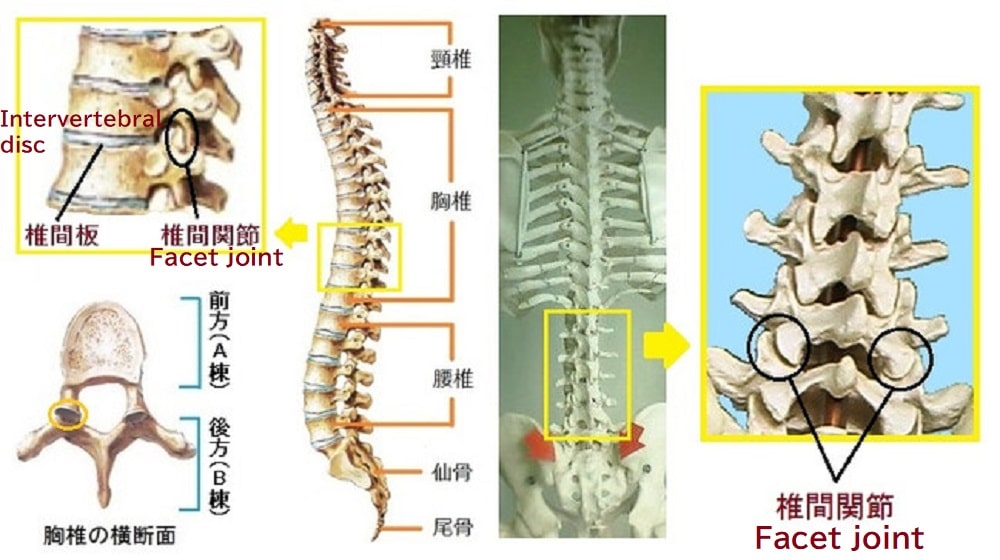

脊椎を建築物として捉える視点

第一頸椎(環椎)を除外した脊椎を24階建てのビルに譬えると、中央が大きな空洞になっており、その空洞を挟んで前方(A棟)のフロアが円形、後方(B棟)のフロアはY字型を呈している。このビルはこれまで観測されたことのないような超巨大地震にも耐えるよう設計されており、全てのフロアの床と天井のあいだ、すなわち各階を挟むようにして23個の免制震装置が取り付けられている。

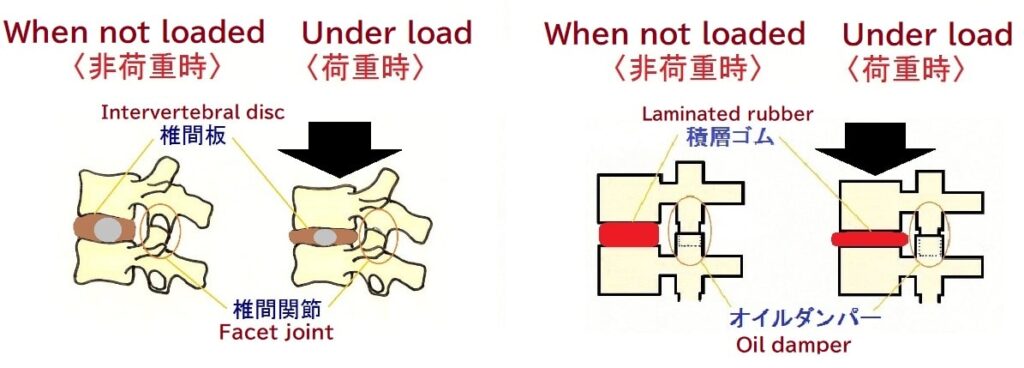

前方のA棟には優れた減衰性能を発揮する積層ゴムが、後方のB棟には自らの変形(すべり運動)によって振動を吸収する層間ダンパーが左右2ヶ所に一対となって装備されている。このときA棟の積層ゴムが“椎間板”であり、B棟の層間ダンパーが“椎間関節”である。

昨今の地震工学は様々なタイプの制震ダンパーを生み出していますが、椎間関節の機能を説明する上で、最も近いと思われるものを下に示します。

上の制震ダンパーでは、鋼板の間に高減衰ゴムなどの粘弾性体が挟み込まれており、これがせん断変形を生ずることで振動エネルギーを吸収します。これと人間の椎間関節では構造上は異なって見えますが、その機能、役割を俯瞰すると、実は極めて似ていると言えるのです。その理由は以下の通り。

椎間関節の解剖学

椎間関節は粘液(関節液)で満たされた準密閉構造になっており、構造的には内圧制御による油圧式ダンパー(オイルダンパー)に近い-これについては改めて後述する-が、機能的には上記のパネル型粘弾性ダンパーと見なすことができる。

その理由は上図における粘弾性体の役割を果たす組織が、関節では自身の外側に何重にも束になって貼り付いている点にある。つまり振動を吸収する粘弾性体が上図のダンパーではその内側に、関節ではその外側にあるという違いであり、関節の場合それを“靭帯”と呼ぶ。

靭帯は関節を包む袋(関節包)の一部が強靭化したものである(なかには膝の十字靭帯にように“内”にあるタイプもある)。一般には関節を守る補強部材のように思われているが、実際は極めて弾性に富んだ伸縮部材である。

靭帯は膠原線維(コラーゲン)、弾力線維、細網線維で構成される線維組織と、線維間の摩擦を減少させるゼラチン物質でできており、なかでも弾力線維は2倍以上に伸びることが分かっている。この弾力線維は脊柱の靭帯(項靭帯や黄色靭帯など)に多く含まれる。

実は椎間関節の制震ダンパーとしての機能を解くカギは黄色靭帯にある。この靭帯は長らくその形態が不明であった。複雑な靭帯走行を完全に解明するためには骨から分離する必要があるが、黄色靭帯を切り離すと、この靭帯特有の弾性により線維方向に短縮してしまうため、その原形を窺い知ることができなかった。しかしポリエステル樹脂による包埋処理によって、分離後の原型観察が可能となり、その全容をようやく知ることができたのである。

その結果、黄色靭帯はこれまで考えられていたような平板構造ではなく、左右に羽をひろげた蝶形の立体構造になっており、なおかつ近隣の椎間関節包靭帯および棘間靭帯と連結して一体構造を成していることが分かった。

手関節のTFCC同様、三位一体の複合靭帯の体をなすことで三次元外力に対応しており、脊椎における“せん断応力”や“圧縮負荷”に抗する理想的なダンパー機能を体現していると言える。下にその概略図を示す。

上図のように黄色靭帯、椎間関節包靭帯、棘間靭帯の三者による粘弾性体としての機能を俯瞰すると、もはや椎間関節そのものが強力な粘弾性体と見なすことができ、後に述べる内圧制御の仕組みと合わせて、言わば“パネル型粘弾性油圧式”複合ダンパーとして働いていると推論できる。

解剖学者の報告によれば、脊椎全体における起立時と横臥時の長さの差は1.5~3.0cmに達すると言う。この数字から椎間関節一個あたりの変動幅を考えてみよう。全ての椎間関節が均等に“縮む”と仮定-実際にはあり得ないと思われるが-して計算すると、椎間関節一つあたりの伸縮幅はその総数《環軸関節(C1/2)を除く23個》で割った数字となる。つまり最大で【30mm÷23≒1.30mm】となる。

この1.3 mm という数字をどのように捉えるべきか。これをより“リアルにイメージする”最良の方法は自分自身が背丈1mm の小人になった状態で椎間関節を眺めればよい。目の前にある巨大な二層パネルが自分の身長と同じくらい縮む様は、まさしく圧縮負荷を吸収するダンパー(サスペンション)そのものである…。

そのうえで軽くジャンプして着地した際の椎間関節がどのように動いているか想像して欲しい。百歩譲ってひとつひとつのダンパー機能が極めて微小だったとしても、脊椎全体での椎間関節の総数(23×2=46箇所)を踏まえ、その全体像を総覧すれば、荷重時の衝撃や振動を吸収しているという私見を否定することはむつかしいと思われる。

であれば、椎間関節は従来考えられていたような単なる“関節”ではなく、脊椎の動きを制限、支持すると同時に、“制震ダンパー”としての機能も兼備していると考えられる。

一般に建物に使用されるオイルダンパーでは、シリンダー内部のオイルによる粘性抵抗すなわち摩擦力を利用して振動を吸収しようとするものですが、かたや関節内部のオイル(関節液)は摩擦力をなくすための滑液ですので、オイルそのものが持つ役割は正反対と言えます。

しかし関節の場合、“準密閉空間にオイルが満たされることによる内圧”を維持しようとする働きこそが結果的にオイルダンパーとしての機能を創出していると言えるのです。

関節はオイルが満たされることで水風船のごとく内圧-脳脊髄液や眼房水と同様の内圧-を作り出しており、激しい運動に耐えて内圧が一定に保たれる仕組みが備わっています。

そうした内圧制御システムを支えているのが関節受容器(関節センサー)であり、これが僅かな振動や加速度を検出することで、事前に関節靭帯や周囲の筋緊張を変える働き(フィードフォワード制御)を担いつつ、関節液量の変化を感知して内圧が一定に保たれる仕組みを創出しているのです(→関節受容器によるフィードフォワード制御)。

こうした関節受容器の働きは、ちょうど車のボディへの衝撃を感知したセンサーがエアバッグを開かせるのに似ています。歩行時、足が地面に接地した際の衝撃(振動)をキャッチすることで、その瞬間ごとに椎間関節の内圧調整が行われます(“超小型エアバッグ”が開きます)。

エアバッグを膨らませるのは空気ですが、関節包を“膨らませる”のは関節液(オイル)です。すなわち関節内圧を一定に保つことと関節液量を一定に保つことは同義であり、このシステムに破綻を来たすと、例えば膝に水が溜まるといった現象(関節水腫)が起きます。

このように内圧を一定に保とうとする-関節液量を一定に保とうとする-働きを関節反射と言います(筆者の解釈)が、椎間関節が油圧式ダンパー(オイルダンパー)だとする私見の根拠はまさしくこの反射機能にあるのです。

人間がジャンプして着地した際、椎間関節に加わる圧縮負荷に対しては、この関節反射が働くことではじめて制震ダンパーとしての機能を果たせるのです。

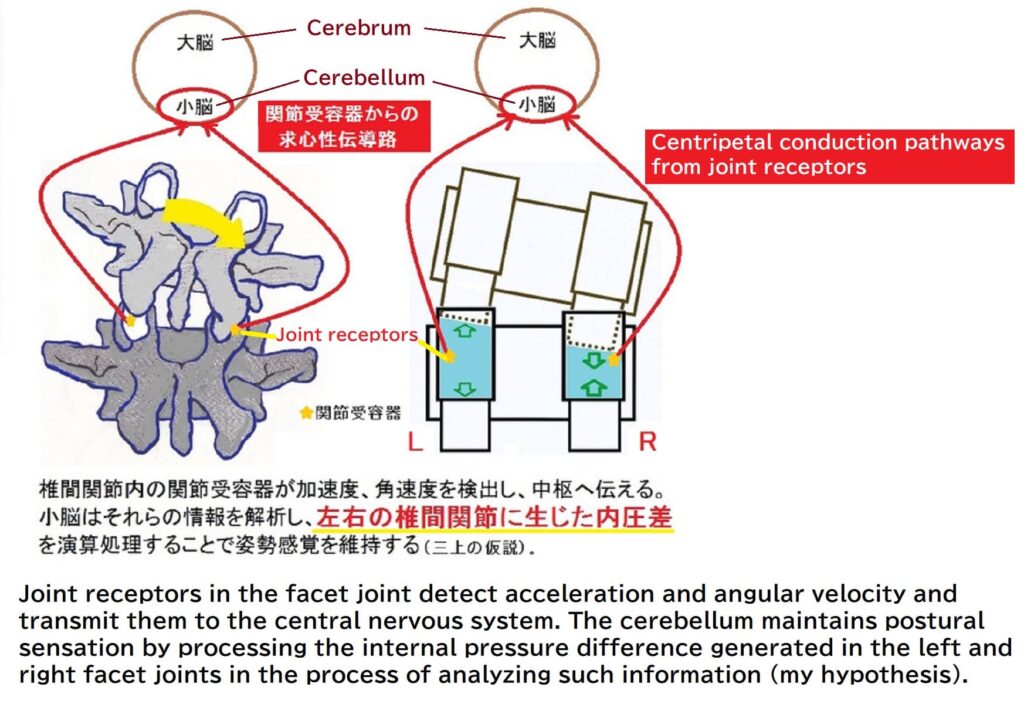

こうした働きは姿勢制御にとっても重要な意味があります。関節受容器は4種類あることが分かっており、そのうちのTypeⅠ(ルフィニ小体様神経終末)は加速度センサであるというのが筆者の考えですが、準密閉構造をとる関節に加速度上の変化が加わると、同時に内圧も必ず変化します。

椎間関節が左右に2ヶ所ある理由は何なのか?おそらく左右における加速度微差を中枢が解析することで結果的に内圧差を測算することになり、その違いを演算処理することで姿勢を制御しているのではないか、というのが筆者の仮説です。

ちなみに関節神経学を確立したことで知られるBarry Wyke博士は「TypeⅠは関節内圧に刺激される」と述べていますが、TypeⅠの実態はあくまでも加速度センサであり、その解析過程において副次的に“内圧変動”も感知されるのであろうと筆者は考えています。

腰背部の筋が挫傷すると、痛みのために動きが制限されることはあっても姿勢感覚障害が現れるという話は聞いたことがありません。

しかし、実験的に脊椎の関節受容器を切除すると姿勢感覚障害が現れると報告されており、これが事実とすれば、脊椎の動きを制御する椎間関節46個の全てが一斉同時に、協調的に内圧を維持しようとすることではじめて人間の姿勢が保持されると言えます。

そういう知られざる超精密な反射機能があるおかげで、私たち人間は二足歩行することができるのです。

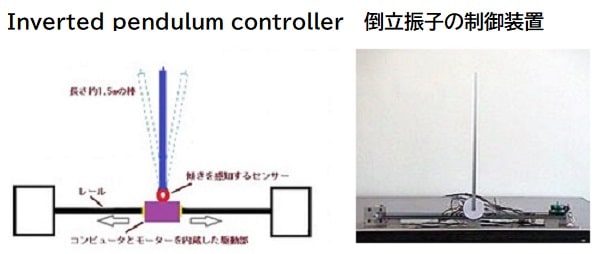

関節反射については、拙論「関節受容器によるフィードフォワード制御」を是非ともご一読いただきたいと思います。従来言われているような脊柱起立筋による姿勢制御というものが、その反応スピードの観点からいかに不完全であるかは

筋受容器によるフィードバック制御のみでは時間的に“間に合わない”ため、理論上姿勢を保持することは困難です。よって、「関節受容器によるフィードフォワード制御」が潜在する可能性は十分にあるというのが筆者の考えです。