プロローグ

◆

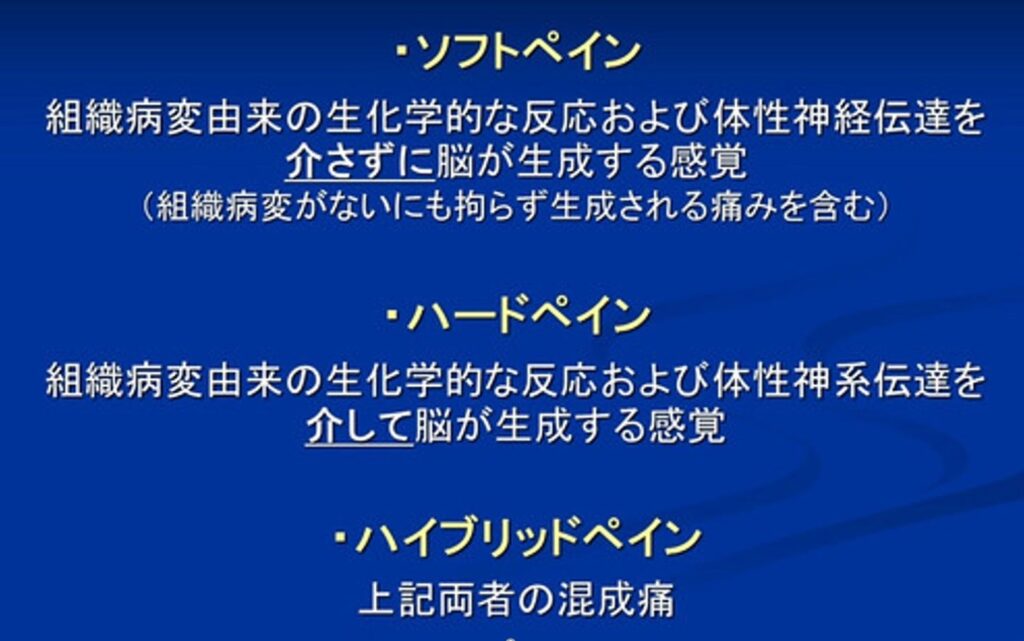

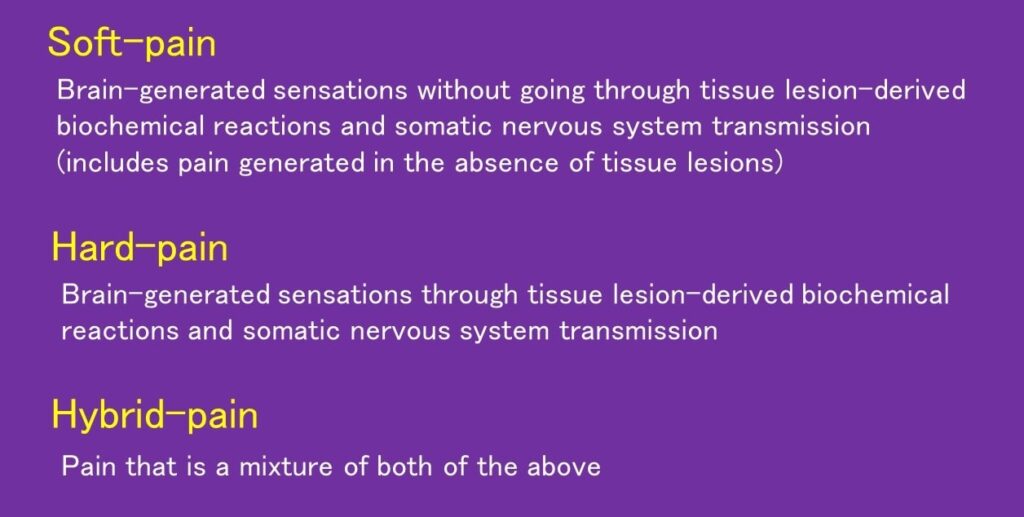

脳の情報処理に起因する痛み(痛み記憶を形成する神経回路の過活動)

◆

組織の障害を知らせる痛み(外傷や炎症等による痛み)

◆

上記両者の混成痛

ソフトペインという造語が生まれた背景、そのいきさつについては「ソフト論/ハード論とは何か?」をご参照ください。

CRPS(RSD)や線維筋痛症に代表される難治性疼痛を含め、多くの慢性痛と一部の急性痛はソフトペインであるというのが筆者の見方です。ソフトペインという言葉の響きとは裏腹に、脳が本気で痛み回路のスイッチを入れると、本当に信じ難いほどの激痛を生み出します。本仮説においてはそうしたソフトペインの生成メカニズムに迫りたいと思います。

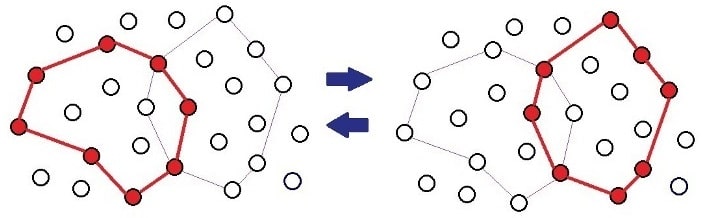

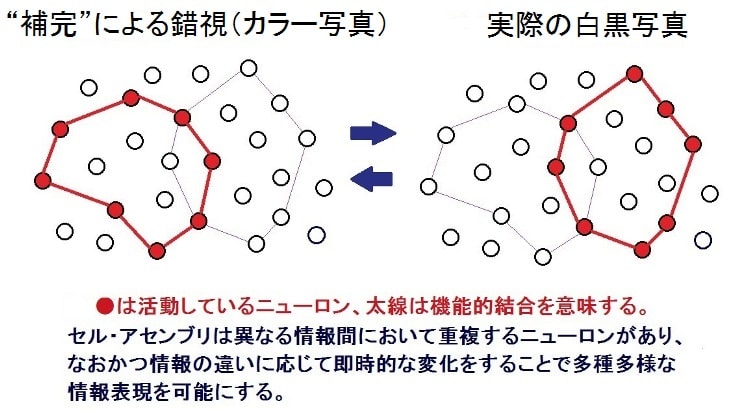

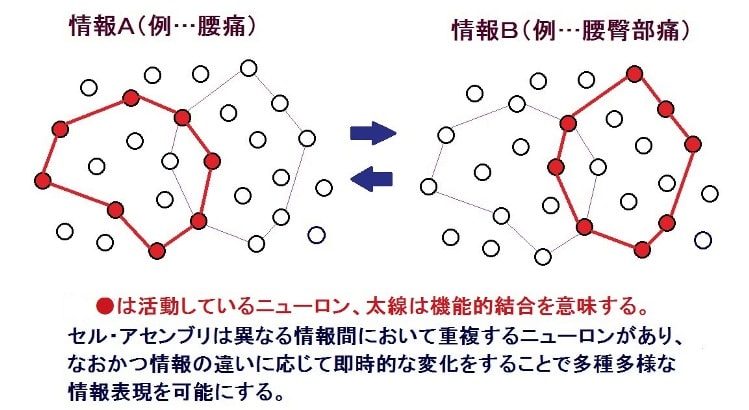

私たちの脳内では膨大な数の神経細胞(ニューロン)が、シナプスを介して複雑な回路を作っています。このとき記憶や体験など同じ神経回路が頻繁に使われると、特定のニューロン結合の連鎖が強化され、特定の情報を表現するための動的な神経回路が形成されます。

こうした機能的ニューロン集団を“

痛みという感覚は侵害受容ニューロンによる電気信号、あるいはNDN(nonsynaptic diffusion neurotransmission)-非シナプス性拡散性神経伝達-における神経ホルモンが、ある特定の中枢細胞に届けられることで、その細胞集団が生み出す感覚と考えられています。

しかし筆者は外傷、感染、器質的疾患を除いた痛みの多くは、「痛み記憶を形成する神経回路の過活動」であり、ここで言う“神経回路”とはまさしく

侵害受容ニューロンの投射を受けた特定の細胞の中で生み出される感覚とは別に、痛み体験の連続で強化された

ちなみに幻肢の研究で有名なR・メルザック博士が唱える「神経マトリクス」という概念も、セル・アセンブリと同様に痛み記憶を説明し得るものです。

なぜこのような考えを持つようになったのか、そこに至る経緯を順次お話ししてまいりたいと思います。

異種感覚の統制~感覚統御(多感覚統合)という視点~

人が体験する痛みの強さを指数化して順位付けした論文があります。それによると、1番強い痛みは初産婦の分娩時痛、2番目は経産婦の分娩時痛、3番目は腰痛、4番目はがんの痛みという結果でした。もし男が分娩時痛を経験したら、気を失うか、命を失うかだと主張する人がいるのも頷けます(もちろん事の真偽を証明することは不可能ですが…)。

「今まさに新たな命を生み出そうと凄絶たる激痛に耐えている妊婦が、分娩の真っ最中にぎっくり腰になったら、その女性はどちらの痛みを感じると思いますか?」

「麻酔のなかった時代の虫歯の治療。歯を紐で結えて馬や牛に引っ張らせて抜くという方法があったそうです。その激痛に耐えている真っ最中にライター(その時代にはないだろうというツッコミはご勘弁ください…)の火を足に近付けたとしたら、その人間は熱さを感じると思いますか?」

出産とぎっくり腰の両方を体験したご婦人にこうした質問をぶつけると、その9割以上の方が「

私も同感です。

脳はあらゆる五感情報を処理し、統合し、前述のように意識への上げ下げもコントロールしています。こうしたシステム全般を指して、私は

「高校1年のとき、英語の教科書を開くと、mustという単語が緑色に見えた」と語る共感覚者。文字を見て色を感じたり、音を聞いて光を感じるなどの現象を共感覚と言い、そうした感覚を持っている人を“共感覚者”と言います。数万人に一人という割合で存在する共感覚者の方は、私が言うところの感覚統御の障害と捉えることができます。

五感のあいだにあるプライオリティーも、広い意味での感覚統御だと言えます。視覚優位と言われる霊長類においては、聴覚より視覚が優先される傾向が認められます。たとえばスクリーン上で「ガ」と発音させている人の顔を見せながら、実際には「バ」という音を聞かせると、被験者の脳は視覚を優先させるため、口を閉じない発音「ダ」や「ガ」に聞こえてしまいます(マガ-ク効果)。

視覚における感覚統御には興味深い現象があります。“倒立メガネの実験”です。被験者に「世界が上下逆さまに(天地逆転して)見えるメガネをかけさせる実験」を行うと、寝ているだけの生活だとそのまま“逆さまの世界”が続いてしまいますが、積極的に活動-物に触れて起き上がったり、歩いたり-して、接触刺激の情報を入力させると、脳は触覚の情報を頼りに正しい世界を補正解釈-知覚プログラムを修正-し、やがて視界が正立するようになって通常の生活が送れるようになります。

つまり

さらに別の実験では、被験者に左右反対に見えるメガネ(左右逆転メガネ)をかけて生活してもらったところ、当初はドアを開けることもままならなかったものが、次第にスムーズにできるようになり、その4日後にfMRIによって脳の活動領域を調べたところ、本来右視野に活動が現れる場面で左視野が活動していることが分かりました。

つまり

こうした五感の統制処理に関する研究は始まったばかりで、詳しいメカニズムは分かっておりませんが、感覚を制御する中心的な何か-オーケストラの指揮者のような存在-を仮定すると、そのストーリを理解し易いのではとの思いから、私はその中心的な存在を指して、

ギックリ腰の臨床が明示した小脳の働き

実は、

ぎっくり腰の原因が、もし現代医学が説明するようなハードの問題だとしたら、タッチングのごとき極微の刺激で即効的に改善するはずがありません。俄かには信じ難い話でしょうけれども、“劇的な回復(担がれてきた人が歩いて帰る)”は紛れもない事実です。

これが意味するものは何か?痛みの成因に対して新たな解釈…、すなわち

それではぎっくり腰をおこす人の脳内では何が起きているのか?それが理解できれば、現代人における痛みの謎も解けるのではないか。そんな思いがよぎった瞬間、すさまじいほどのインスピレーションが洪水のように頭の中に押し寄せてきました。2012年の9月のお彼岸の出来事です。

昨今の脳科学の研究成果のなかで、私がとくに注視していた知見、それは“小脳”に関するものです。大脳皮質の神経細胞の数およそ140億に対し、小脳のそれは1000億(「三上研究室」三上章允・脳の世界より)。この違いが意味するものは何なのか?

(最新の研究では脳全体で800億という報告もあるが、いずれにせよ小脳のほうが多いことは間違いない…)

従来まで単に運動制御の場として位置づけられていた小脳ですが、実は行動・認識・感覚・情動といったあらゆる高次機能の統御を担う、たいへん重要な脳であることが分かってきました。

1970年代、小脳がパーセプトロン(

たとえば、子供が初めて自転車に乗る時は、練習する過程においては大小脳連関ループ(大脳⇔小脳の神経路)で運動プログラムが作られ、最終的にそれを体得したあとは、小脳もしくは前庭核に「自転車に乗る運動プログラム」が保存され、以降は無意識の動作として小脳がプログラムを制御します(このとき個別の運動プログラムの劣化現象を指して、アスリートは“スランプ”と呼ぶわけです)。

人間の運動システム(ある種のプログラム)は小脳もしくは前庭核に保存され、多くの場合無意識下で再現されます(もちろん運動皮質からの命令が起点となることは言うまでもありませんが)。

しゃべる(口や舌の動き)、パソコンのブラインドタッチ、歯を磨く、文字を書く、姿勢を維持する、立つ、座る、歩く、跳ぶ、走るなど、これら基本動作の多くは無意識下に行われており、その主要な役割を小脳が担っているということです(皮質からの命令と運動との誤差を検出して修正するという言わば“比較修正器”という概念は小脳機能の一部を表現したに過ぎず、実際にはもっと複雑な予測制御や“フィードフォワード制御”にも与っています)

そして前述したとおり、小脳はあらゆる高次機能にも深く関与しています。

「…入ってきた感覚信号を統合する…」という表現は、私が言うところの“感覚統御”であり、前述したとおり脳は膨大な五感情報を常に処理しています。それらの多くは、実は意識に上らない情報であり、さらに行動(運動)における基本動作の多くも無意識下の制御です。

ということはつまり、脳の活動は内的(感覚の統御)、外的(運動の制御)のいずれにおいても、意識的なものよりも無意識下で行っている活動のほうがはるかに多いのです。

(事実、

そうした言わば“

さらに小脳は大脳とのあいだに数千万とも言われるニューロン接続を有しており、その神経回路(大小脳連関ループ)に痛み信号が複雑に絡んできた結果が、痛みにおけるさまざまな生理現象を生み出しているのではないか。そんな私的な視点を踏まえつつ、ここからは痛みの世界を覗いてみたいと思います。

脳内アプリケーションソフトが創る痛み

筆者は現代医学における神経痛の概念に異を唱え、そのなかで

こうした考えを持つきっかけとなったのは、他院で坐骨神経痛と診断された下肢の激痛を訴える中年男性の症例です。私は臨床上の多角的な視点と理学所見を鑑みて、その患者さんの痛みが坐骨神経痛によるものではないという確信を持っていました。多くの時間を割いてあらゆる角度から問診を試みたところ、その方が或る事実を告白したのです。

「…先生、今思い出しました。私は子供のころ、親が養蜂をしていたのですが、蜂に太ももをよく刺されたんです。この痛みはあのときに蜂に刺された痛みとそっくりなんです」

ファントムペイン(幻肢痛)-感染や外傷などによって手足を失った人が、本来あるはずのない手足に感じる痛み-。

CRPS(RSD)-“交感神経の機能異常”と“痛み中枢の活性化”を背景とする究極の慢性痛-。

脊損麻痺部の腰痛-脊髄損傷で首から下が完全に麻痺しているにも拘らず訴えられる腰の痛み-。

これらは中枢由来の問題であることを強く示唆しています。つまり脳の問題です。

ハーバード大学の教授Henry Knowles Beecherによる有名な報告-第2次世界大戦中のイタリア前線において、重症を負ったアメリカ兵士のうちモルヒネを要求したのはわずか32%、さほど重症とは言えない外傷例では83%-にもあるとおり、前線復帰のあり得ない重症例では「本国に戻れる」という安心感と幸福感がモルヒネと同等かそれ以上の鎮痛効果をもたらすわけです。つまり脳の問題です。

さらにプラセボ効果の存在。「思い込み」という精神機能によって痛みが消えるという事実。実はこの現象はあらゆる医療に介在しています。プラセボ効果の発現には「安心感」という要素が欠かせません。

患者さんがある治療を受けるとき、治療自体あるいは治療者に対して抱いている安心感や信頼感の深さ(無意識に近いレベル)が、その結果に極めて大きな影響を与えるのです。プラセボ効果の発現には“信じる力の強さ”が深く関わっていると言えます。つまり脳の問題です。

実験用のマウスを小部屋に入れ、ある特定の音を聞かせた直後に電気ショックの痛みを与え続けると、やがてそのマウスは小部屋に入れただけで、あるいはその音を聞かせただけで頻脈、血圧上昇、すくみ行動をおこすようになります。これを条件恐怖反応と言います。

同様の実験を人間で行うとどうなるでしょうか。今となっては倫理上の問題があって現実に行うことはむつかしいと思われますが、もし行ったとしたら…、つまり『被験者を実験用の小部屋に入れ、ある特定の音を聞かせた直後に電気ショックの痛みを与え続けると、やがて被験者は小部屋に入るだけで、あるいはその音を聞いただけで頻脈、血圧上昇、さらには痛みを感じるようになる』という実験結果が得られるのではないか…。

この場合の被験者の痛みは心因性疼痛に分類される-筆者はこれを条件疼痛反応と呼びます-が、まさしくこの現象は“痛み記憶の再生”であると考えられます。

骨折の整復-骨を引っ張って元に戻す-時、ボキッという“整復音”が鳴ることがありますが、子供の腕の骨折整復に立ち会った母親が、その音を聞いた刹那、自分の腕に痛みを感じたという現象があります。

脳内イリュージョン「補完」

本来知覚するはずのないものを、脳が創り出してしまう現象は、錯覚の研究領域では“

その例として、錯視における“色の残効 ”や錯聴における“連続聴効果”があります。

色の残効-補完という脳の働き-を実際に体験された方は、以下の画像説明の意味がお分かりいただけると思います。

(上記画像はTBS「人間とは何だ-最新脳科学ミステリー-」より)

補完による“あるはずのないカラー写真”すなわち“架空の情報”を創り出している本態は何なのか?どんなニューロン活動によるものなのか?これこそがまさしくセル・アセンブリであろうというのが私の考えです。直後に白黒写真に戻るという現象に対しても、セル・アセンブリの変化だと考えれば説明がつきます。

セルアセンブリが紡ぎ出す痛み回路

こうした“補完”という脳の働きに加え、小脳が運動プログラムの構築と再生の場であると同時に、「認識や感情の制御から感覚の統御にまで関与しているかもしれない」という脳科学の知見…。これらから導き出された私の推論は以下の通りです。

幼少時からの痛み体験の連続-些事の積み重ね-はケガの大小に関わらず、痛みの体験・記憶として脳内に残る。

このとき感情を統合するシステム(感情プログラム)の神経回路網に何らかの変化が生じると、小脳における信号伝達の輻輳がおこると同時に、運動プログラムのエラーが発生し、過去の体験・記憶を基に予測制御の形で感覚を統合する“補完”の働きにより、痛み記憶が再生される。

すなわちエラー状態にある運動プログラムと痛み記憶とのリンクが生じる。

また感情プログラムのエラーにおいてはニューロン活動の乱れが波紋のように広がることで、痛み記憶と直接リンクする神経回路が形成されると同時に、負の感情との連合記憶(脳内の離れた別々の記憶回路が同期する現象)が作られる。

こうして感情および運動プログラムのエラーに伴って過去の痛み記憶が再生される状況が生み出される。

このとき“補完”を実行するニューロン活動は固定された神経回路というよりも、短時間に柔軟に変化する動的な神経回路である可能性が高いことから、その実態はまさしく“セル・アセンブリ”であろうと考えられる……}

尚、安静時痛に関しては、小脳の姿勢制御プログラムもしくは感情プログラムに痛み記憶がリンクしている状態と見なすことができます。

このとき感情の制御プログラムが正常に動作しないと、本人が知覚できない領域で負の感情が持続すると同時に、痛み記憶の再生も続いてしまいます。この痛みの特徴は「何かに夢中になっている時は一切感じないが、何もしていないときに“

腰痛・肩こり・膝痛といった運動器の慢性痛はもちろんのこと、頭痛・胃痛・生理痛などの深部痛から幻肢痛(ファントムペイン)、CRPS(RSD)、線維筋痛症、うつ病性疼痛など難治性の痛みも含め、その多くは

人間は悲しいから泣くのか、泣くから悲しいのか、研究者によって意見が分かれていますが、私個人の回答は、“両方”です。胃は炎症を起こすから痛いのか、痛みを感じるから炎症を起こすのか。私の答えは“両方”です。関節は炎症を起こすから痛いのか、痛いから炎症を起こすのか。私の答えは“両方”です。

ちなみに出産直後の赤ちゃんが泣くのは、「この世に生まれ出たことが嬉しい、嬉しいと泣くんだよ」と、ある子供の患者さんから教えられたことがあります。もっともこれは医学的な見解云々ではなく、物の見方、解釈の余興話ですが…。

トップダウン回路による認識革新(コグニノベーション)

私たちが無意識に抱える先入観、思い込みというものは、実は相当に根深いものがあります。「痛み=組織の障害」という先入観すなわちハード論に固執したままでは、痛みの真の姿を捉えることは絶対にできません。

痛みはさまざまな条件で変質することが分かっており、これらは明らかに“ソフト”の問題です。

たとえば動物実験において、気温の変化が痛みを増強させることが確認されています。反復寒冷ストレス(SARTストレス)という実験(ラットやマウスを1時間おきに室温(24℃)と冷室(-3℃~4℃)に交互に入れる)を4~5日続けると、その後2~3日間痛みの閾値がずっと低下したままになる-痛みを感じやすくなる-ことが分かっています。

末期がんにおけるモルヒネの使用量は入院中の患者さんと在宅の患者さんでは、後者のほうが少ないという調査結果があります。

痛みはこうした環境の変化のみならず、人間自身の“認識”の影響も強く受けます。ヒトの感覚は個人が所有する認識によって色づけされるという特性を有しており、そのため

認識の転換すなわちトップダウン回路による認識革新(コグニノベーション)とはどういうことでしょうか?少しだけ説明させていただきます。

痛みが認識と感情によって変質する分かりやすい例は“辛味”です。「辛い」という感覚は、実は味覚ではなく“痛覚”です。

舌の細胞には甘味、塩味、酸味などのセンサーはありますが、辛味センサーは存在しません。辛味は痛覚センサーがキャッチして脳に届けているのです。つまり辛いという感覚の実体は痛みです。しかし“辛い(痛い)=美味しい(好き・快感)”という人間もいれば、“辛い(痛い)=不味い(嫌い・不快)”という人間もいます。

その理由は人種や体質などを含め遺伝子のレベルで説明され得るものでしょうけれども、私は人間の“認識”に負うところもあると考えます。健康番組を見て、「カプサイシンが身体にいい」という情報を得たとき、それを深く納得した者は多少辛くても「健康にいい」という認識が、辛さ(痛み)をポジティブな感覚に変えます。

反対に、胃腸の弱い人間が「辛いものは刺激が強過ぎて良くない」という主旨の情報を受け取れば、辛さ(痛み)に対してネガティブな感情を抱きます。

あるいは消化器官と脳の相互関係において、肉体の欲求と脳の欲求が一致するタイミングで偶然食した辛い料理に対して、初めて「美味しい」と感じたのを機にポジティブな認識を持つようになることもあれば、その反対も起こり得ます。

同様に初めて受けた強い指圧マッサージで、良好な結果を得た人間は、以降マッサージにはポジティブな感情が残りますが、不良な結果を得た人間はネガティブな感情を持つことになります。結果、前者では「イタ気持ちいい」という感覚世界が構築され、後者には「イタイだけ」という帰結が残るのです。

人間の感覚は情報や原初体験によって何らかの意味づけが成され、「ポジティブ・ネガティブ・そのどちらでもない」のいずれかに色づけされていきます。ちなみに、このように認識と感情が感覚そのものを変質させるという現象は、果たして人間特有のものなのか、他の動物にも起こり得るのか、興味深いところではあります(これを調べるためにデザインされた実験の有無は不明ですが)。

ソフトペインの源泉“自己相反”とは?

さて、ここからは“感情と思考のねじれ”についてご説明したいと思います。

痛みの成因について、先ほど

その分かりやすい例として、小さな麻雀店を経営する70代女性Aさんの症例を紹介します。

彼女は5年前に夫に先立たれ、2年前から耐え難い膝痛に襲われるようになり、変形性膝関節症と診断されました(

実は2年前に自身の体力の衰えを理由に、麻雀店の閉店を決断したところ、お店の常連さん達から「絶対に止めないで欲しい」という強い要望を受け、とりあえず営業を続けることにしました。「本当は止めたいのに止めることができない」というジレンマのなかで膝痛を発症していたのです。

本人は常連さん達から言われた「止めたらボケちゃうぞ」という言葉に「それも一理ある」と、自分の思いを理屈で無理やり抑え込んでいますが、実際は「お店の和式トイレで用を足すのがとても辛い。でもあと何年も使わない設備のリフォームにお金をかけるのは…。仕事が終わって帰宅するのが毎日深夜3時という生活も心底きつい。でも今までお店を支えてくれたお客さん達の声を無視するわけにも…」というのが本当の気持ちなのです。

こうした心身環境因子の影響による精神のねじれが痛み記憶の再生を引き起こしているというのが筆者の見方です。これを“

患者さんへの問診とカウンセリングを日々極め続けると、多くの慢性痛の背景にこうした“心身環境因子の影響”を見出すことができます。ただし患者さんにとって心の内実を披歴する行為は必ずしも容易なことではなく…。

また内観力(自身を客観的に分析する力)には個人差があります。したがって通常の診察、問診では、私が主張するような“心身環境因子の問題”を医療者が見出すことは簡単ではないと推察されます。

もっとも、たとえ披歴するに至ったとしても、痛みとの関係性を受容できる人は極めて少数…。膝が痛いのは軟骨がすり減っているから-整形外科が掲げる常識-を信じて疑わない人が圧倒的多数…。

実際Aさんもその例外に洩れず、最後まで痛みのソフト論を受容することはありませんでした。当方の施術によって運動機能が改善した-初診時は痛みのためにしゃがむことが不可だったものが通院3回目の時点では苦もなくしゃがむことができるようになった-にも拘らず、喜び感情を一切見せることなく、当方の治療を中止されました。

初診時にAさんが語った内容は「近所の整形でヒアルロン酸注射をしてもらっているけれど痛みが取れない。とにかく和式トイレでしゃがむことができないのが一番辛い…」でしたが、その苦痛が解消されたにも拘らず、何かしたわけでもなく突然込み上げてくる痛み(安静時痛)が不変との強い不満を漏らし、通院4回目に「やっぱり整形外科で注射してもらいます…」でした。

Aさんのケースを、私の解釈で説明すると以下の通りです。

ソフト論を受容することができないAさんの脳はハード論(軟骨がすり減っているがために痛む)に支配されており、“傷ついている部品を修理しない限り痛みは消えない”というロジックが邪魔をしているため、感情プログラムのアップデート(書き換え)が妨げられていた。

であれば、そもそもの話、Aさんはなぜ当方のようなところを受診したのか?これについては旧知の友人から強く勧められたため、義理チョコならぬ義理受診をしたと推察される…。

人間は意識の深部で既に答えが出ているにも拘らず、それに気づけない、自分の本心を知覚できないときがある。おそらくAさんの意識深部には「自分は整形の注射で治る」という答えが出ていたはず…。

ところが医師の対応、あるいは何らかの偶然の連鎖において通院先に対してネガティブな感情を抱いた可能性があり、そのタイミングで友人から当院を薦められたのをきっかけに“ちょっと浮気してみたくなった”というのが当方の見方…

私の経験値において、Aさんのようなケースに遭遇することは日常茶飯事であり、とくにAさんの場合自説を補完し得る“ある事実”が包含されています。現代医学が掲げるように軟骨の摩耗が本当に痛みの主要な原因だとするなら、運動時にこそ大きな影響が現れてしかるべきでしょう…。ところがAさんのケースでは「

1996年アメリカン・ジャーナル・オブ・メディスンに掲載された「