はじめに

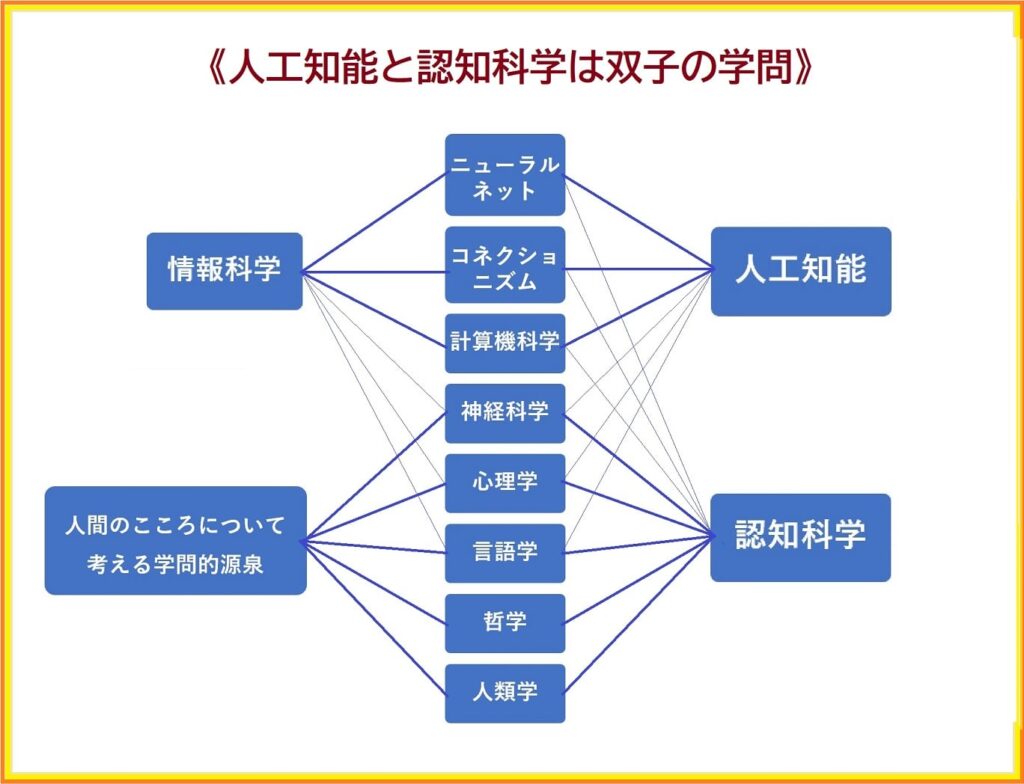

認知科学に象徴されるように異分野の学問が互いの垣根を超えて進められる横断的な研究は一般に「学際的」と形容されます。医療においても横断的な診療科目があり、その代表例が「総合診療科」です。

当会は非侵襲的な脳アクセスを究めるべく総合臨床アプローチというスタンス、ならびにCOSIA(認知科学統合アプローチ)という概念を掲げています。本記事では「なぜ“総合臨床”なのか? なぜ“CSBM”なのか?」といった疑問に応えるべく最も分かりやすい事例を紹介いたします。本題に入る前にCSBMの背景を眺めておきます。

1960年代の認知革命によって、情報科学系から認知心理学系にまたがる学際的研究が認知科学へと昇華しました。同時に人工知能(AI)研究がブレイクアウトした結果、現在では認知科学と人工知能(AI)は双子の学問と呼ばれています。➡関連動画「認知科学の扉~ヒューリスティックと画像診断~」①~⑦ 全74分

ロボットを使った強化学習の実験過程で“動きを止めた個体”が出現!

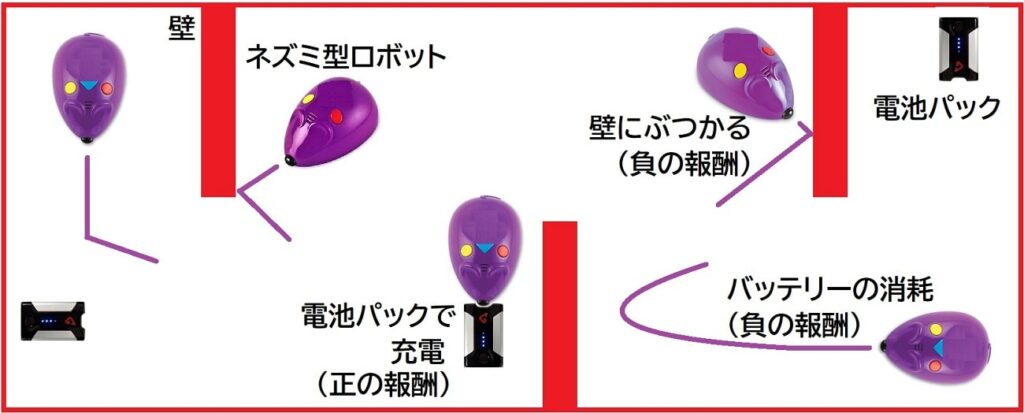

沖縄科学技術大学院大学(OIST)の銅谷賢治教授は、強化学習のプログラムを搭載したネズミ型ロボットを使って同プログラムを進化させる実験を行いました。

強化学習…人工知能が自ら識別や予測を行うアルゴリズムを構築する技術“機械学習”の一手法であり、システム自身が試行錯誤しながら最適解を導き出す手法。ちなみにディープラーニングも機械学習のひとつ。

ロボットたちは赤外線センサーとビデオカメラを頼りに自ら動き回り、えさを食べる(電池パックで充電する)と正の報酬が得られ、バッテリーを消耗したり壁にぶつかったりすると負の報酬が与えられるようにプログラムされています。

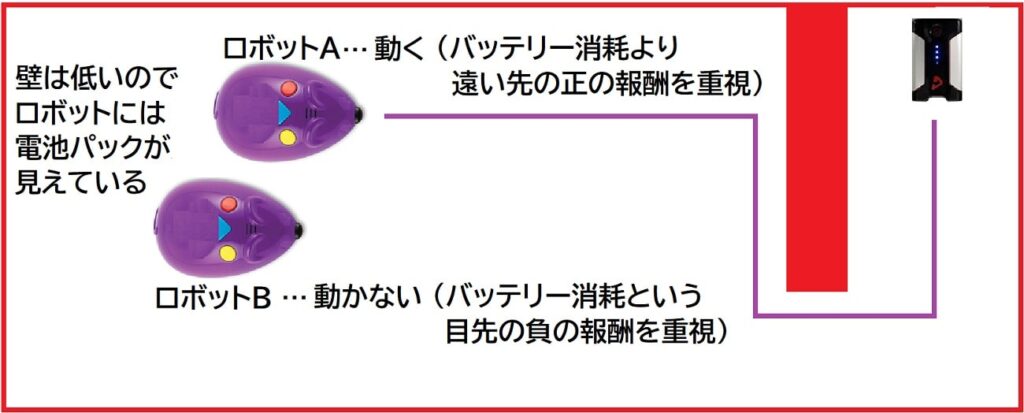

銅谷教授はこの実験過程において、遠くのえさが見えているのに同じ場所にとどまったまま、動作を停止しているロボットがいることに気づきました。

そこでこのロボットのプログラムを調べたところ、予測制御における将来得られる正の報酬(充電)を極端に低く評価しており、同時に目先の負の報酬(バッテリー消耗)を過大評価していたのです。

動かなくなったロボットとうつ病との関係に着目!

銅谷教授はそのプログラムの結果を受けて、 ヒトのうつ病においても似たようなことが起きているのではないか、すなわち将来得られるであろう報酬を低く評価してしまっているのではないか、同時にうつ病で指摘されているセロトニン減少と何らかの関係があるのではないかという仮説を立てました。

そこでこの仮説を検証すべくヒトに対して、トリプトファン摂取量を増減させることで一時的にセロトニン分泌量を変化させるという手法によって、目先の報酬(短期予測の重視)を取るか、未来の報酬(長期予測の重視)を取るかを選んでもらう実験を行いました。

トリプトファン…魚や肉、豆類や乳製品などに多く含まれる必須アミノ酸の一種で、体内に摂り込まれることでセロトニンの原料となる。モノアミン仮説と実際の臨床との整合性およびチキンオアザエッグについては当会のセミナー講演で度々取り上げている。➡講演動画「フードリングの基礎」

同実験に即して行われた脳機能画像を解析した結果、同仮説の確からしさが示されました。報酬に関わる短期予測と長期予測の違いは大脳基底核の

なぜ総合臨床なのか?なぜCSBMなのか?

先の実験が示した事実は臨床現場の肌感覚と合致します。線条体は報酬系回路の一部であり、脳アクセスを主体とする臨床では“捜査線上に浮上する”ことの多い脳局在のひとつです。

また先の実験から真っ先に連想されるのは、何と言っても「

マシュマロ実験が明示した帰結(詳細についてはググっていただければと…)に対しては、その後の再現テストで否定的に扱われているが、これは実験結果に対する解釈(捉え方)が論点になっているのであって、実験デザインそのものが否定されたわけではないことに留意する必要がある。

先述したように、当会は横断的な臨床(総合臨床アプローチ)を追究している関係上、うつ病や不安障害から慢性痛、さらに脳卒中やパーキンソン病のリハに至るまで、これら疾患群に共通して見出さる「動機付け」および「線条体」というキーワードが常に視野に捉えられています…。

換言すれば、総合臨床を実践しているからこそ見出せるキーワードであり、と同時にこうした知見がそれぞれの臨床にフィードバックされます。例えばパーキンソン病に対して、リハの動機付けに長期予測の視点をいかにリンクさせるかといった趣旨のカウンセリング併用(統合療法)に繋がるといった具合。

心理系の問題だけ、あるいは運動器の問題だけを対象にしていると、なかなか気づきにくい、得難い視点というものが意想外にあります。これが当会が総合臨床アプローチを追究する理由の一つです。

今回紹介した銅谷教授の研究は人工知能(AI)を搭載したロボットの検証を経て、うつ病のメカニズムの一端を明かすという、まさに学際的研究を象徴する事例であり、同時に認知科学の成果を端的に顕しています。

筆者は大学で建築学を専攻していたバックグランドがあり、これによって「椎間板のパラダイムシフト-trans-function 理論-」を構築しました。こうした事例もまた横断的研究(建築学と医学の融合)の成果だと言えます。

「下町ロケット」というドラマが象徴するように、現代医学はもはや医学者だけの叡智では成立しません。手術に使われるあらゆる機器の開発から義肢装具に至るまで、医学以外の幅広い学問やエンジニアたちによる血と汗と涙の結晶がもたらすイノベーションの数々…、これらは今後さらに加速、進化していくことでしょう。

当会はコメディカルの強みである手技的アプローチや心理的アプローチ、すなわち非侵襲的な手法を究めることで脳アクセス次元の深化(従来の“可塑性”に替わる“弾塑性”という概念の追究)を目指して設立されました。

このプロジェクトを進めていくうえで、最も信頼に足る、最も親和性の高い学問が認知科学であり、これに基づいて実践する医療というものに至上の価値を見出しています。これが当会がCOSIA(認知科学統合アプローチ)を掲げる理由であり、その好例として銅谷教授の研究成果を紹介させていただきました。