→第1章「建築学と医学の融合」 →第2章「五重塔と腰椎の関係」

筑波大学の名誉教授、村上和雄氏は「遺伝子という設計図の壮大かつ精巧な情報システムを知れば知るほど、目に見えない大いなる意志の存在、すなわち“設計者”の想定を禁じ得ない」という世界観を抱き、その設計者を指して「偉大なる何か(サムシング・グレート)」と呼んでます。

そのサムシング・グレートはどうやら人類の肉体に

ドミニカ共和国のサリーナス村周辺部では、

このミステリーは性を決定づける細胞の働きの異常に因るものと考えられています。胎児期に性器を形成する働きに遅れが生じ、男女差が曖昧なまま生まれた結果、性の区別を見誤られてしまったというのが真相ですが、こうした子供たちも思春期を迎えると、男女差を決定づけるホルモンが働くことで、身体が劇的に変化し、そこでようやく本当の性が判明するというわけです。

ちなみに同様の現象が狭い郡部に多発しているのは近親婚が多い地域性のためと言われています。 このように人間は思春期の直前すなわち

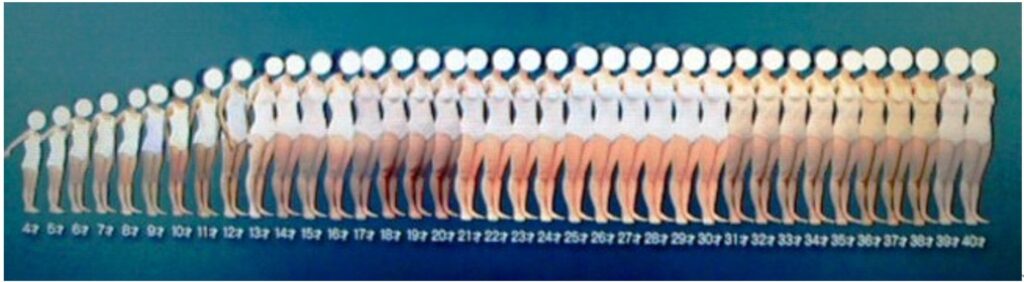

下の映像は日本の下着メーカー(ワコール人間科学研究所)による貴重な研究成果を示したものです。ある1人の4歳女児の経年変化を40年に渡って記録した連続写真です(NHKスペシャル「人体ミクロの大冒険」より)。

このように思春期に劇的な変化を遂げる背景には遺伝子の働きがあるわけですが、その最初の実行役が、実は“脳”なのです。

生後

人類の生後

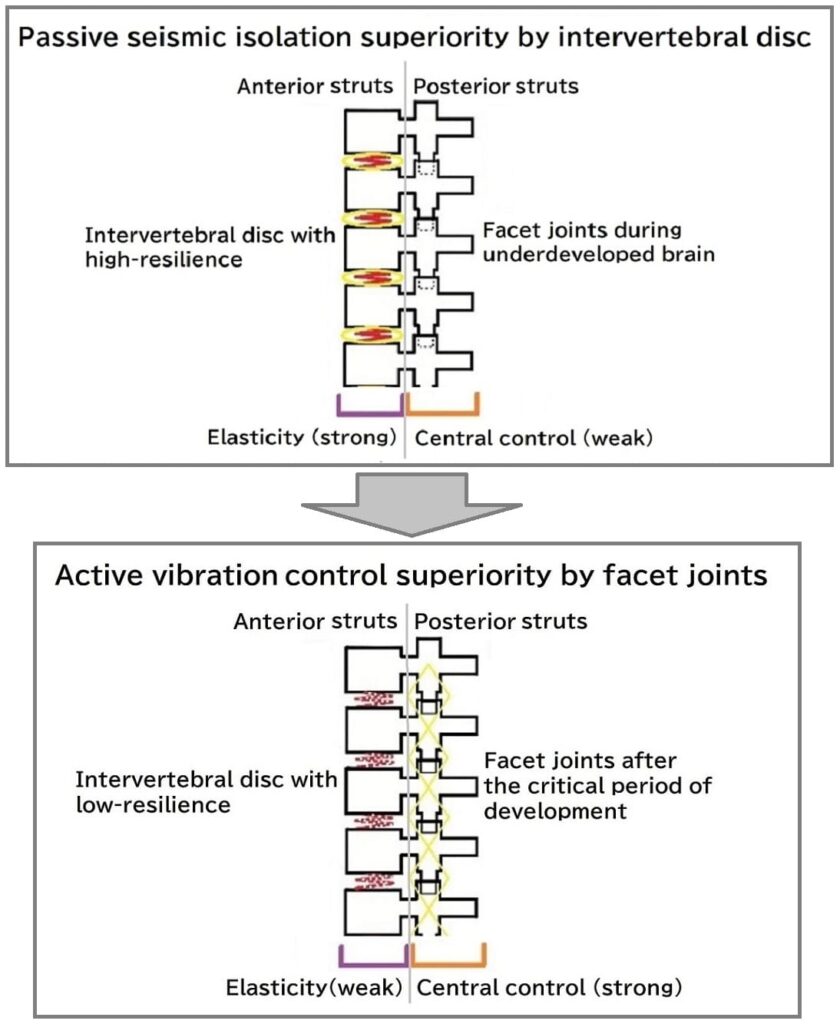

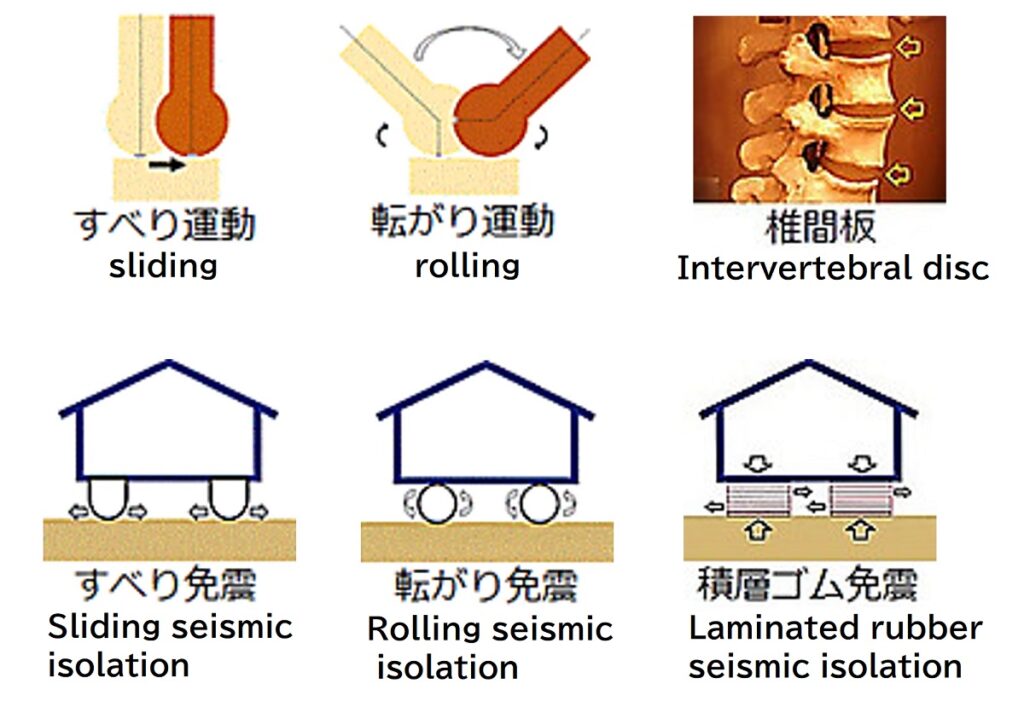

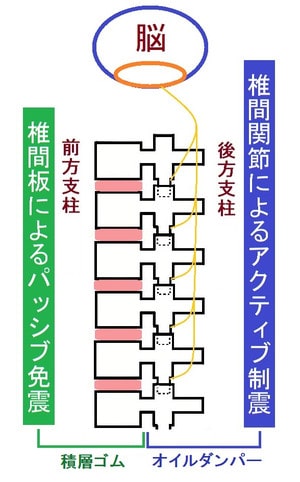

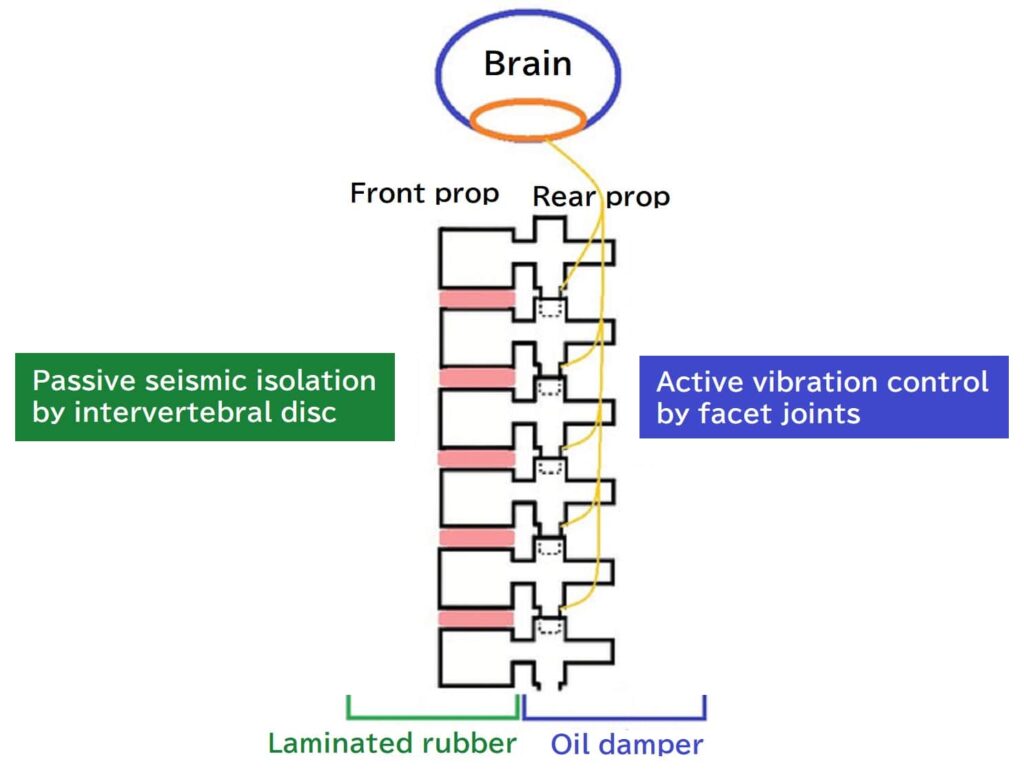

骨と骨の繋ぎ目(関節面)においては骨頭の“転がり運動”や“すべり運動”といった関節包内運動が起きています。実は建築の免震技術においても同名の“転がり免震”や“すべり免震”があり、さらに椎間板と積層ゴム(免震ゴム)の類似性が認められます(第1~2章で解説済み)。

このように建築の視点で人体を眺めていくと、両者には多くの共通点があり、さらに新たな発見に繋がる可能性(建築工学から捉えた脊椎機能の概観)を前章において紹介させていただきました。

ここでは引き続き建築工学の視点で“脊椎の生理的湾曲”を眺めつつ、筆者が言うところの“

人類は生後

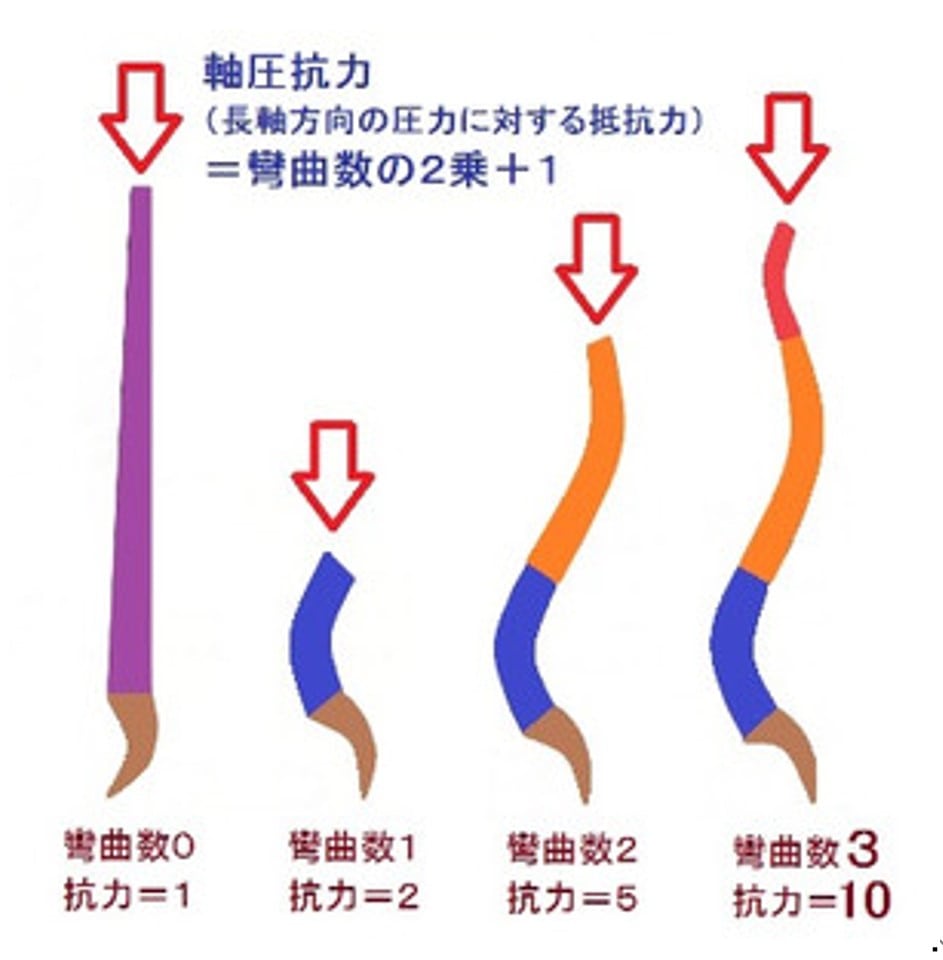

人間の脊椎は“脊柱”と表現される通り、柱状の形態を成しており、わずかなカーブを描いています。脊柱にはこのカーブが3つもあり、これによって軸圧に対する抗力が10倍になるという説を I.A.Kamandji 博士が自著「カパンディ関節の生理学」で紹介しています。

上記画像の英語版

建築工学において、柱に軸圧を加えていくと、たわみが生じます。これを“弾性座屈”と言い、たわみ始めた際の軸圧力を“座屈荷重”と言います。たわみが限界を超えて復元できないレベルに達する-多くの場合、破断する-ことを“非弾性(塑性)座屈”と言います。

座屈応力は諸条件で変わりやすく、構造力学上の計算はとても難解なものがありますが、人体の脊椎カーブには深い意味と蓋然性があることは間違いないと思います。これに関する自論(推考)は以下のとおりです。

座屈応力に対する視点

同じ柱でも門柱や電柱とは違い、人間の脊柱は動的構造物であり、その実態は“関節の集合体”である。もしこれが棒状の直線形状であったなら、座屈応力が関節部に常に集中してしまい、均等かつ安定的な応力分散ができず、さらに高所から飛び降りた際の脳への衝撃も相当なレベルに達する。

しかし、脊椎カーブがあることで関節部にかかる座屈応力が適度に分散されると同時に、脳への衝撃も吸収される。また脊柱における非弾性座屈はすなわち“脊髄損傷”を意味するが、このリスクを低減させる効果も含まれる。

静的構造物への軸圧抗力という視点とは別に、動的構造物における“衝撃吸収”という観点において、脊椎カーブは優れた効果を生み出しているというのが、筆者の見方です(その起点にあるものが「脊椎は脳を守る骨格ダンパー説」)。

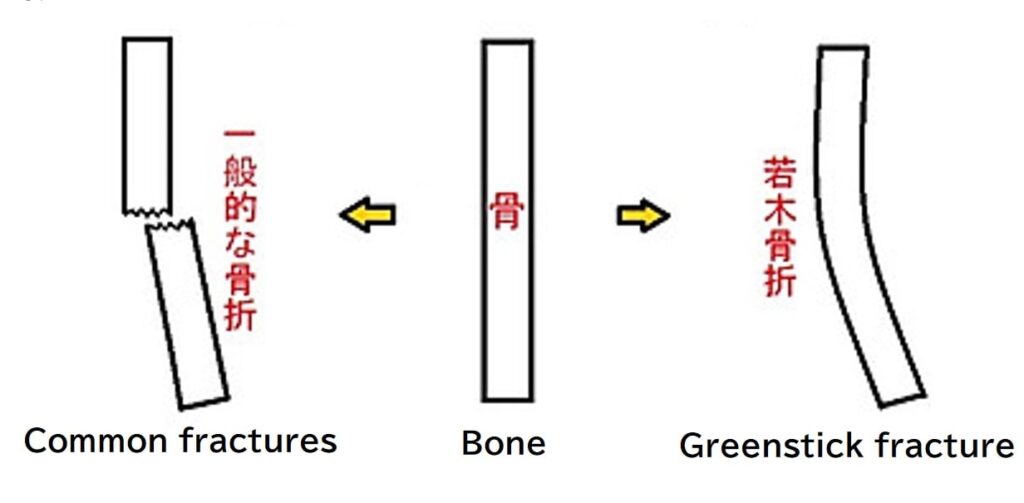

筆者は大学で建築を学んだ後、接骨師に転身し、数多くの骨折治療にあたってきましたが、そうした経験値のなかに幼小児の症例が多数含まれます。子供の骨は非常に柔らかいため、柳の枝がしなるように骨が曲がるタイプの骨折が多く、これを若木骨折と言います。

実際の治療場面では、子供の骨を把持して引っ張りつつ元に戻す(整復する)のですが、そのリアルな体験から「子供の骨がいかに“柔らかい”か」を何度も体感してきました。子供の骨は本当に柔らかいのです。

鍛え抜かれたアスリートやスタントマンを除き、普通の大人が身長の2倍の高さ(170センチの人であれば3.4m)から飛び降りたら、多くの場合119番通報(日本での救急車要請)が必要です。

一方で、幼稚園児が身長の2倍の高さ(約2mくらい)から飛び降りても、救急車が出動する事態は少ないと言えます。そんな無茶な遊び-塀の上から飛び降りる、木から飛び降りる等-をしても、大人に比べれば怪我のリスクは遥かに低く、こうした事実は大人と子供の骨の柔らかさの違いを如実に物語っています。

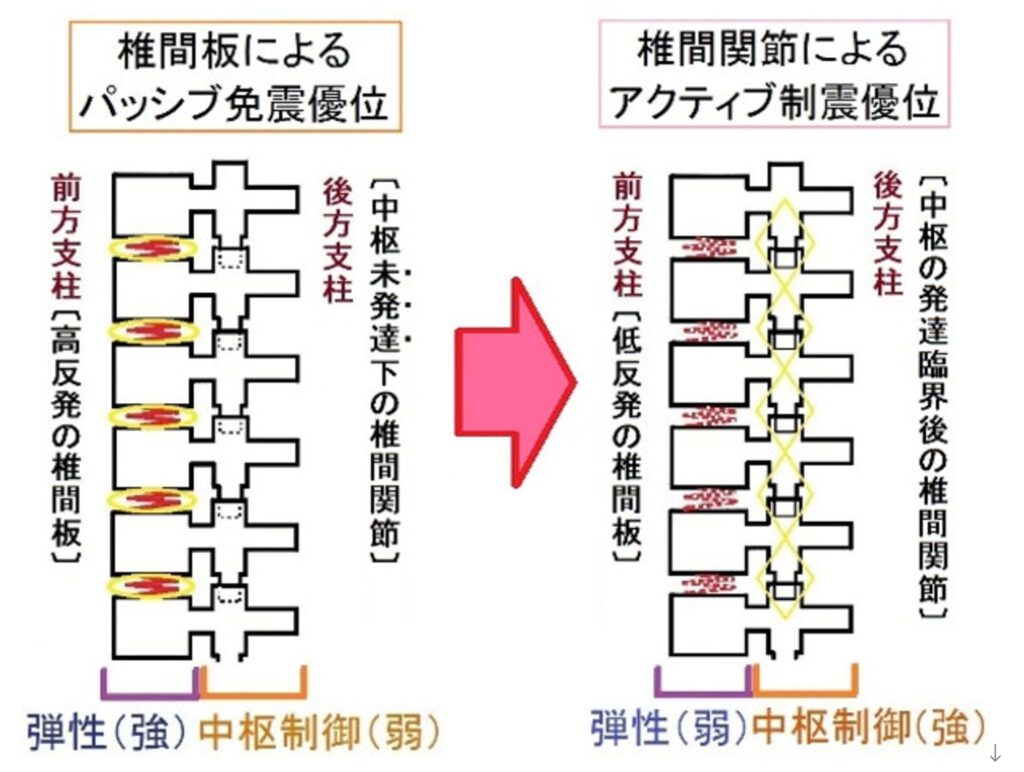

高所から飛び降りた際の強大な圧縮荷重にも耐えることができるのは、骨の柔軟性のみならず、実は椎間板の性能によるところも大だと言えます。子供の椎間板は極めて弾力性に富んでおり、高所からの転落にも耐え得るだけの強度と反発力を持っています。

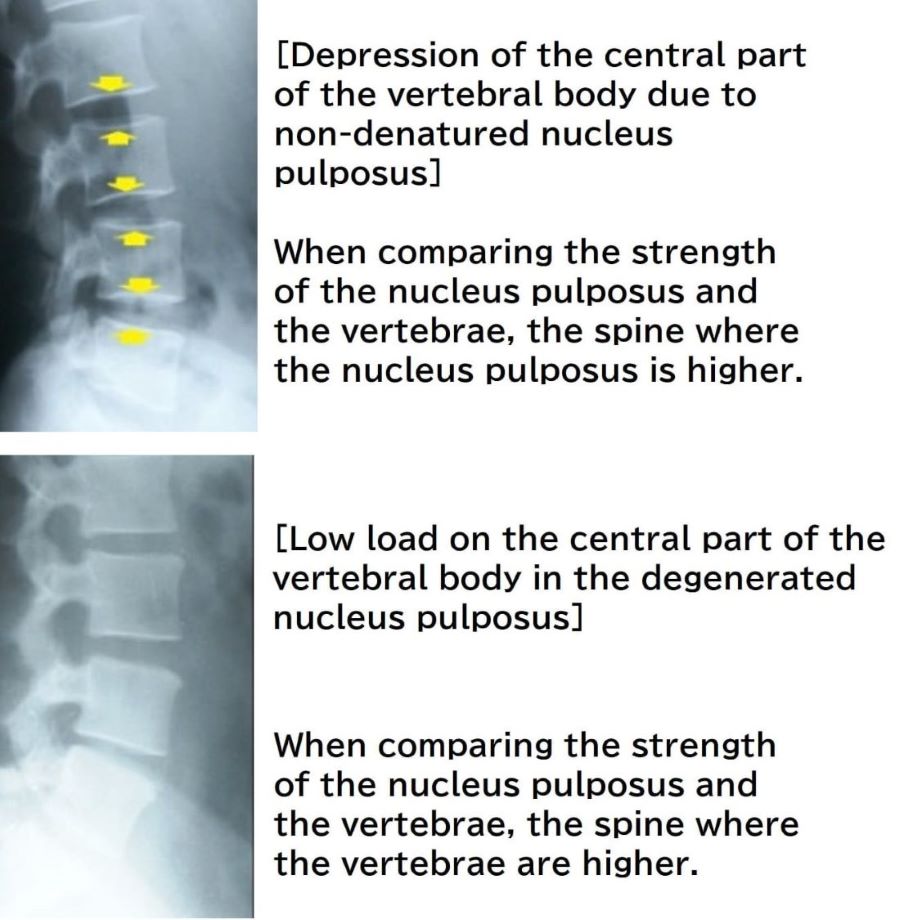

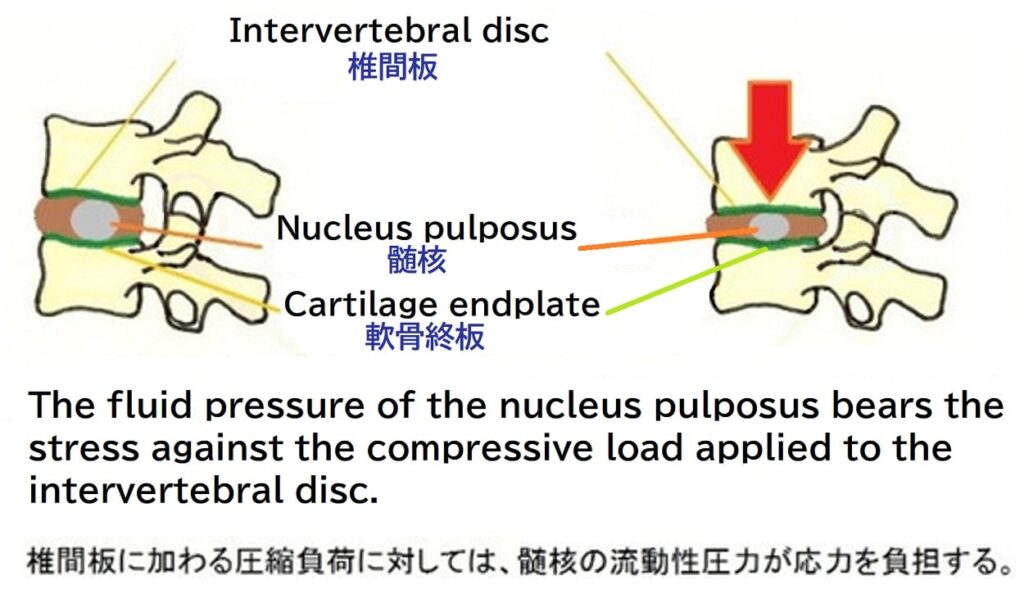

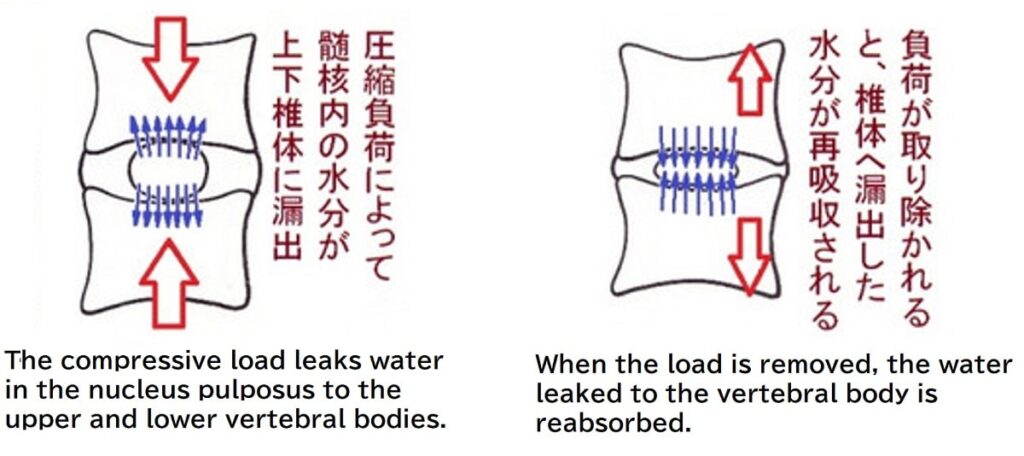

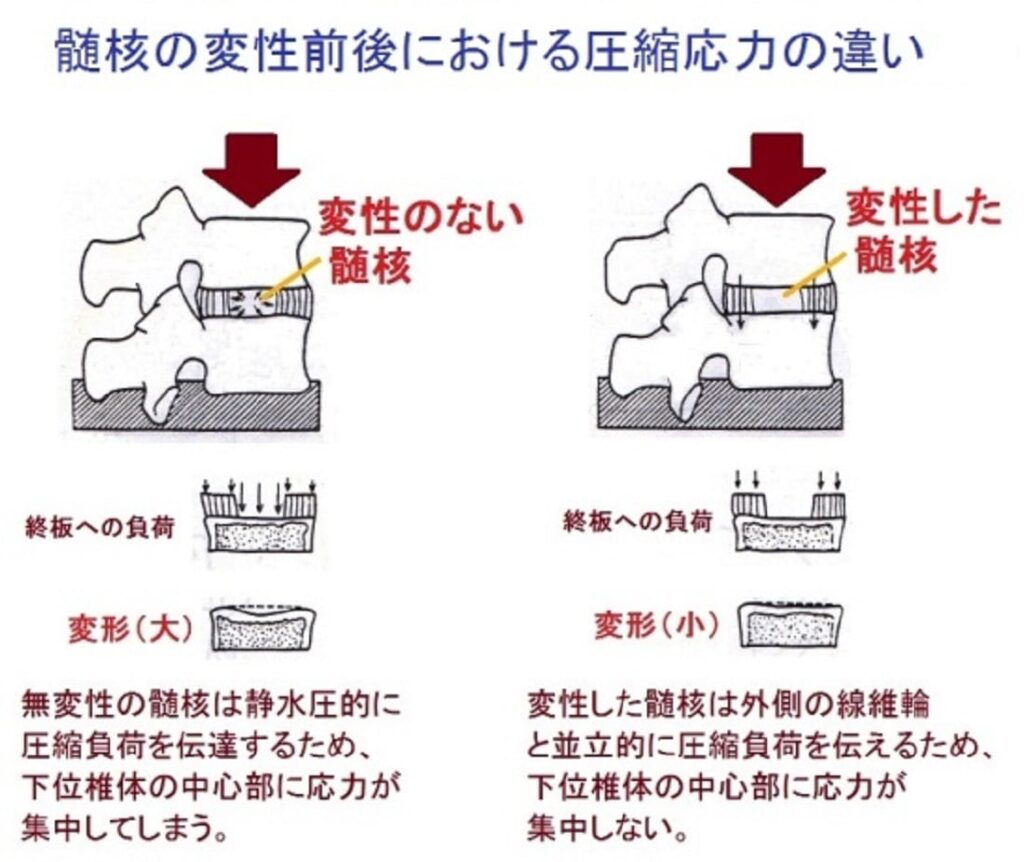

こうした椎間板の性能は髄核の性能だと換言することができます。髄核は豊富な水分(7~9割)と複数のムコ多糖類から成るゼラチン状の球状物質で、椎間板の断面の30~50%を占め、主に圧縮負荷に対抗する弾性体として機能します。

分かりやすいイメージで言うと、水が注入されているビーチボールのようなものです。 子供が高所から飛び降りた瞬間、このビーチボール内の水が上下の椎体に漏出する“流動性圧力”によって、極めて高い弾力性能(クッション性能)を発揮します。

しかし、若く正常な髄核(変性のない髄核)が持つ高反発力はもろ刃の剣となり、それに耐え得る骨の強度(しなやかさ)が必要になります。

髄核の上下に位置する椎骨中央部に常に圧縮応力が集中し、場合によっては反発力が強過ぎるが故に椎体にダメージが及ぶリスクを負ってしまうのです。

上記画像の英語版

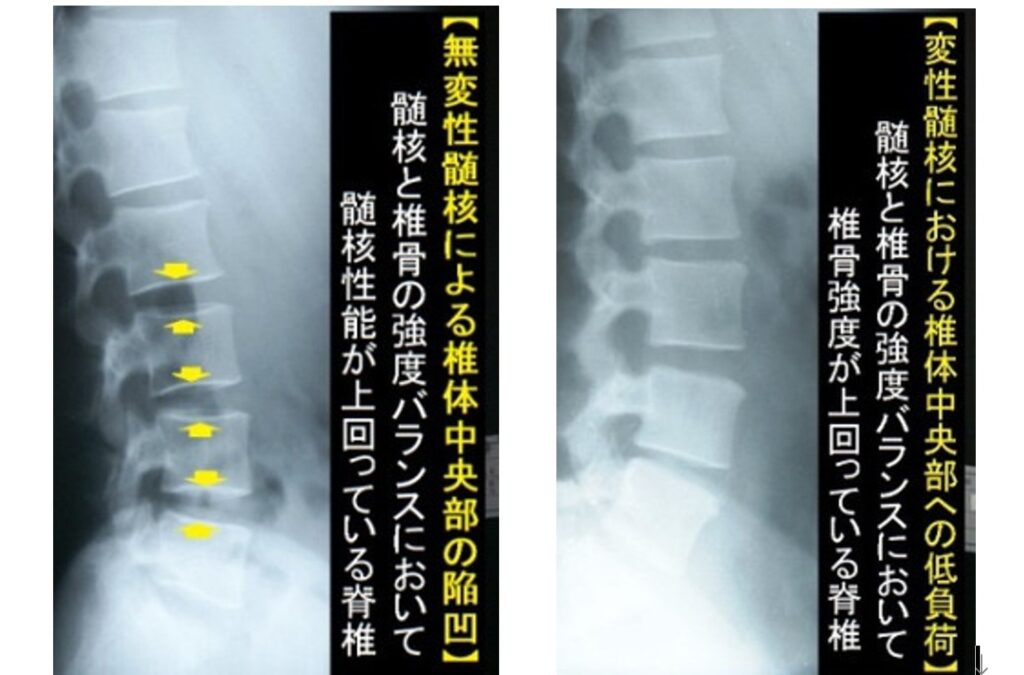

上記の実例(実際のX線写真)を下に示します。

上記画像の英語版

このように若く正常な髄核は高性能(高反発力)であるが故に、椎骨負荷というリスクを抱えているわけですが、人間の場合、骨が柔らかい時期に限り、このリスクはかなり低減されていると見なすことができます。

前述した若木骨折は基本的に成長期に発生し得るものですが、とくに思春期以前すなわち

では、なぜ

先に述べたとおり人間の脊椎カーブには軸圧抗力の強化という観点以外に、座屈応力を安定的に分散させる狙いがある。この生理的湾曲はおよそ

したがって

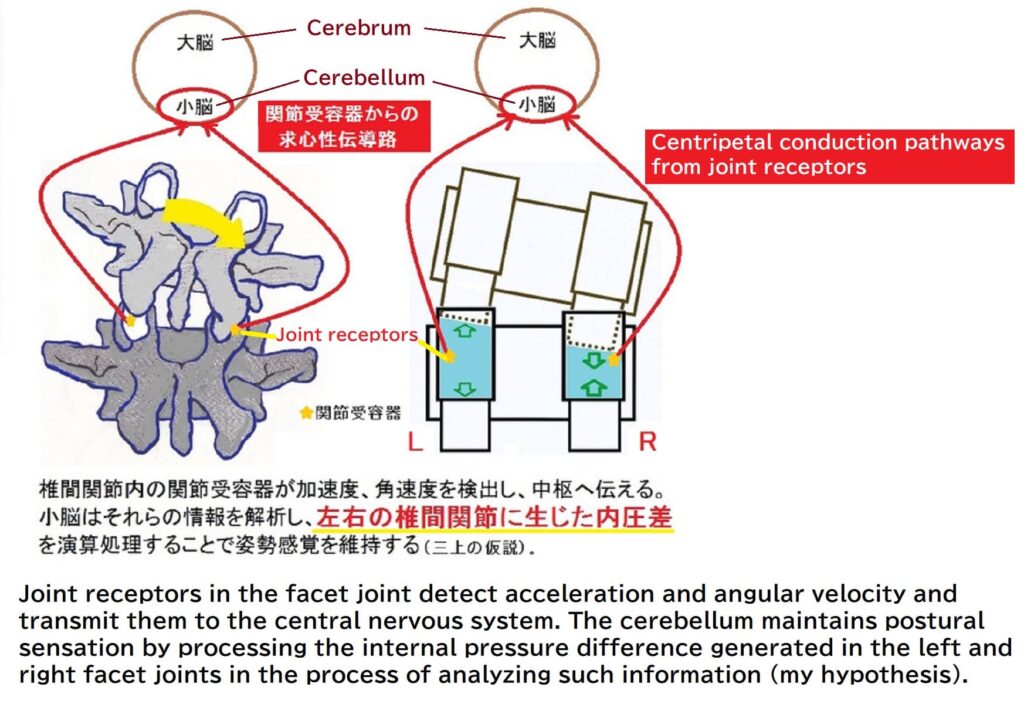

椎間関節の反射機能を制御する中枢の発達臨界は大脳12歳、小脳8歳と言われており、したがって

以上の観点-脊椎カーブの未完成および後方支柱の未成熟-から、「

それゆえ人類は極めて高性能の髄核を持って生まれてくる必要があり、同時にその高反発の髄核に耐えるために、

この推考が正しいと仮定するならば、成長とともに硬くなってゆく椎骨に対して、髄核も相応の変化を遂げていったほうが、すなわち高反発から低反発にその性能を徐々に下げていったほうが、結果的に脊椎の強度バランスは維持されやすいという視点が成り立ちます。

であれば、髄核の性能が変わることを示す何らかの証拠が…。それが発生学の中に見つかりました…。

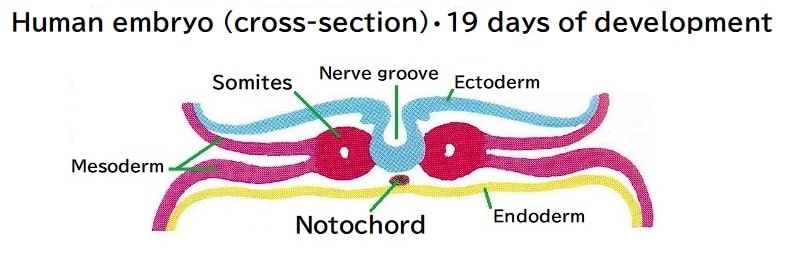

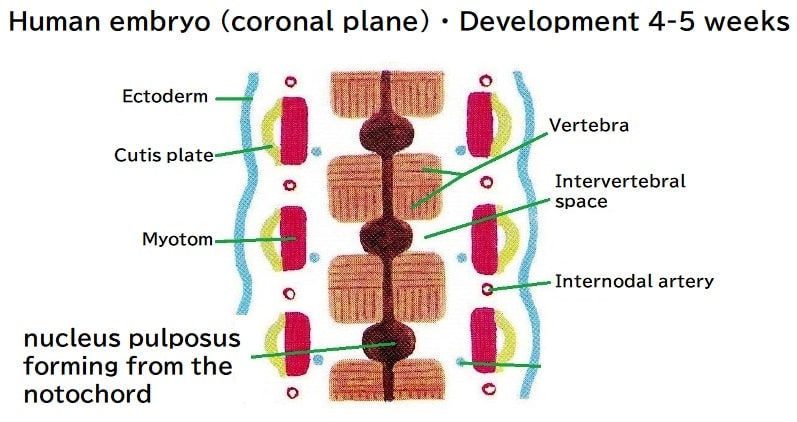

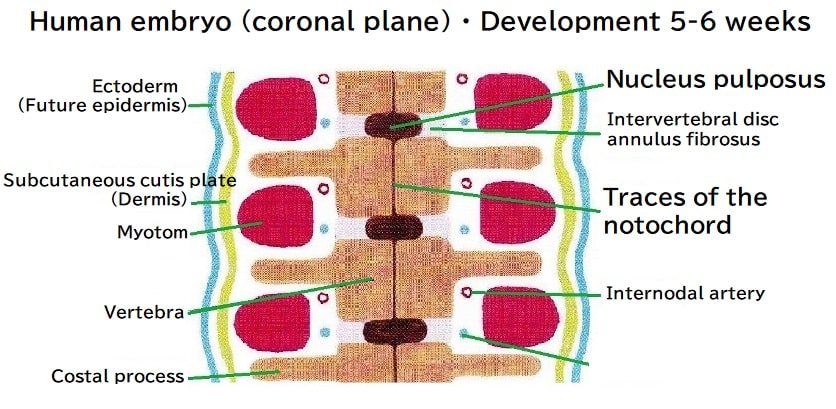

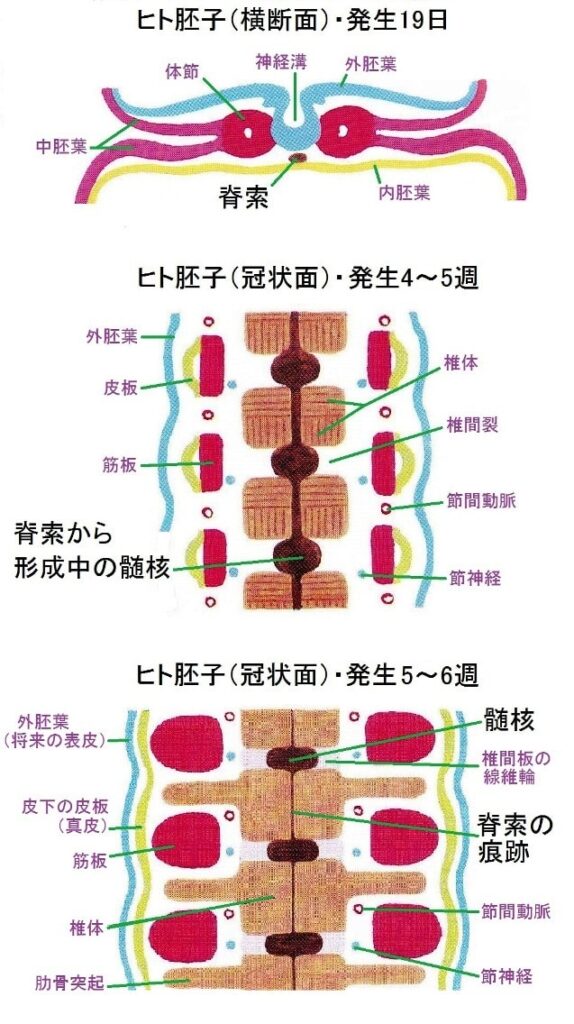

前章において、五重塔を創考した宮大工の頭の中をイメージする場面で軽く触れましたが、ヒトの発生初期においては、骨格がシンメトリーを形成するためのベンチマークが存在します。それが脊索です。ヒト杯子の冠状面のど真ん中に脊索があることで左右対称の骨格が形成されるのです。この脊索はやがて髄核に姿を変えます。

上記画像の英語版

受精卵が細胞分裂を繰り返し、やがて胎児となって骨格を形成する際、文字通り中心的な役割を果たす“脊索”…、これが最終的に変身した姿が髄核です。

ゼラチン状の髄核は典型的な無血管臓器であり、大型のプロテオグリカンとコラーゲンで構成される細胞外基質(Extracellular Matrix;ECM)や髄核細胞などで構成されます。このとき脊索由来の髄核細胞は生後

つまり

一方、脊索由来の髄核細胞が生涯消えることのないマウス、ラット、ブタなど多くの動物種では椎間板の変性が見られないという事実を鑑みると、以下の推断が筆者の脳裏に浮かびます。

人類は極めて高性能の髄核を持って生まれた後、

であれば、胎生初期の骨格を形成するためのベンチマーク“脊索”は椎間板の変性スイッチを入れるべく生後“

自説「脊椎は脳を守る骨格ダンパー」にしたがえば、脊椎カーブが未完成かつ中枢の発達臨界に達していない生後

上記画像の英語版

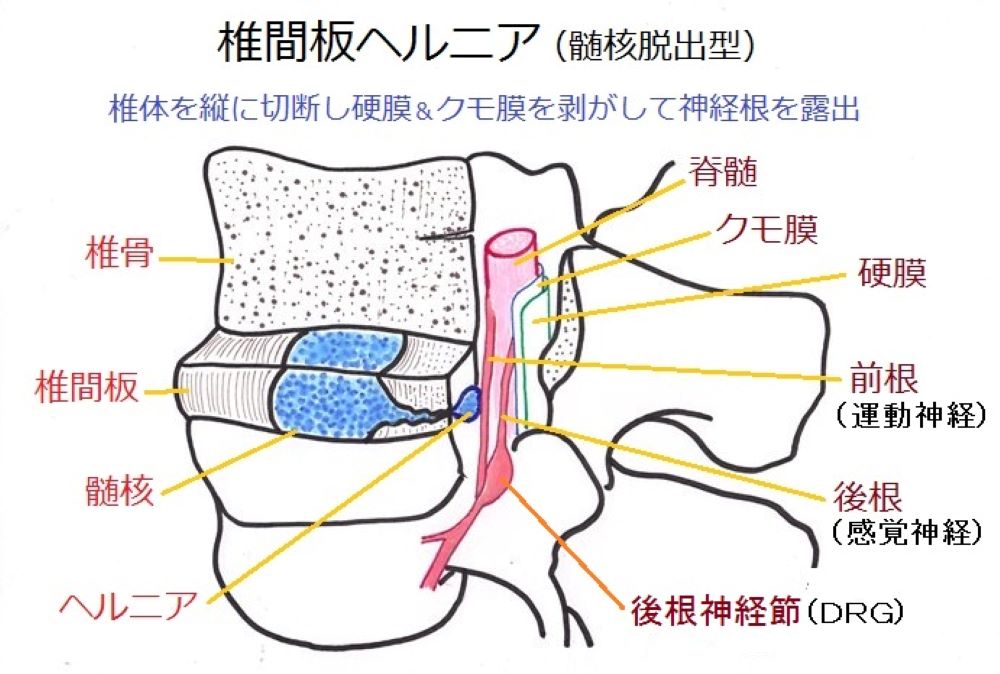

このように骨格ダンパーの性質が変化する過程、すなわち椎間板の変性過程においては個体差-おそらくは椎骨との強度バランス、後方支柱(椎間関節/オイルダンパー)の性能、民族的な遺伝子の差異、スポーツや職業等に因るもの-が存在するため、結果的に画像所見としては多様な変化が描出され、ヘルニアを含め様々な態様が写し出されることとなる。

しかし、これまで述べてきたとおり椎間板の変性は前方支柱と後方支柱のバランスを保つために必要不可欠な“必然”すなわち遺伝子の密命に依るものであるから、その現象にいちいち痛みが伴うというのはあまりに不自然であり、村上和雄氏が言うところの遺伝子の設計者(サムシング・グレート)がそんな愚かで整合性のないプログラミングをするはずがないというのが私の考え。

実際、保存療法の現場では「痛みと椎間板変性が無関係である」ことは周知の事実(詳しくはこちらのページ(作成中))。「無症状の椎間板ヘルニアが多数存在するという事実。極めて低刺激の手技療法や心理的なアプローチ等によってヘルニアと診断された痛みが消えるという事実」から、ヘルニアと痛みもまた無関係であることは明白。

つまり“変性”にせよ、“ヘルニア”にせよ、椎間板が自らのその性能を下げていく過程に現れる現象であり、とくにヘルニアは椎間板の過剰な内圧を下げるために必要不可欠な反応だと言える。もしヘルニア現象が起こらなかったら、同時に二つのリスクを抱えることになる。

一つは椎骨の圧迫骨折(新鮮外傷)、あるいは経年劣化による椎体の圧縮変形(画像上は圧迫骨折に見えるケースも…)。そしてもう一つはタイヤのパンクと同じ事態が椎間板に発生する危険(椎間板破裂)。これらを回避するために椎間板は髄核の一部を外に排出し、内圧を下げることでそのリスクを低減しているのだ。

これは明らかに生理的な変化であって、そう考えることではじめて「無症状の椎間板ヘルニアが多数存在するという事実」との整合性が得られる。

外に排出された髄核の一部が神経に接触しただけでは、神経の異所性発火は起こらない-神経は変性していない-。たとえMRI上で明らかな圧迫像が見られたとしても、多くの場合異所性発火を起こすまでの神経変性には至っていない(だからこそ“無症状のヘルニア…”なのだ)。

百歩譲って動物実験で証明されているような本物の異所性発火が起きたとしても、そのインパルスが確実に脳の痛み中枢に辿り着くという保証はないし、それが人体実験で証明された事実は一切ないのである。

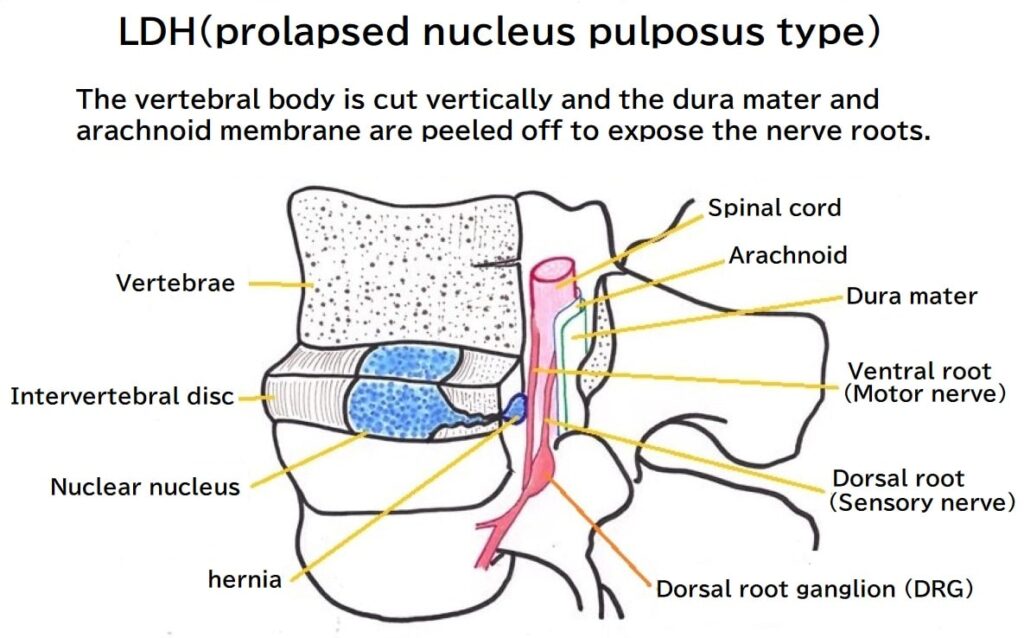

ただし、ヘルニアが病理的変化として現れるケースがごく少数例存在する。本物の“神経変性”に陥ったものである。この場合の臨床所見は痛みではなく“麻痺”である。神経の変性が確実なものとなれば、必ず神経伝導障害が発生する。

ヘルニアにおいて解剖学的に圧迫を受けるのは前根(運動神経)であるから、必ず運動麻痺が出現する。犬に見られる椎間板ヘルニアもその症状は運動麻痺である。

上記画像の英語版

にも拘らず、現代医学は“運動麻痺がなく痛みだけが出る”症例に対して、「DRGが機械的な刺激に敏感になる」という説を掲げている。しかし上図からも分かる通り、前根(運動神経)を避けて後根(感覚神経)だけが圧迫されることは考えにくい。

前根が障害されない(運動麻痺がない)まま、後根だけが障害されることは普通あり得ないと考えるの自然であって、痛みの原因をDRGの感受性に求めるのは論理的ではない。

椎間板ヘルニアが病理的変化たり得るものは、あくまでも運動麻痺があるケースのみである。

痛みとしびれ-神経脱落症状とは言えない錯感覚-がメインであれば、その原因は脳内における痛み記憶の再生(セル・アセンブリのフェーズ・シーケンス)であり、このような痛みを当会はソフトペインと呼ぶ(→ソフト論/ハード論とは何か?)。

世界で初めて無農薬によるリンゴ栽培に成功した木村秋則さんをモデルにした“降りてゆく生き方”という映画が、日本で上映され話題になったが、これまでの医学に、組織レベルあるいは細胞レベルでの“降りてゆく生き方”という視点がなかったがために「椎間板の降りてゆく生き方」という概念に誰も気づくことができなかった…。

運動麻痺が出現する“本物の椎間板ヘルニア”とはすなわち、椎間板が“降りてゆく”過程で起きた失敗例…。誤って“降り過ぎてしまった”だけ…。

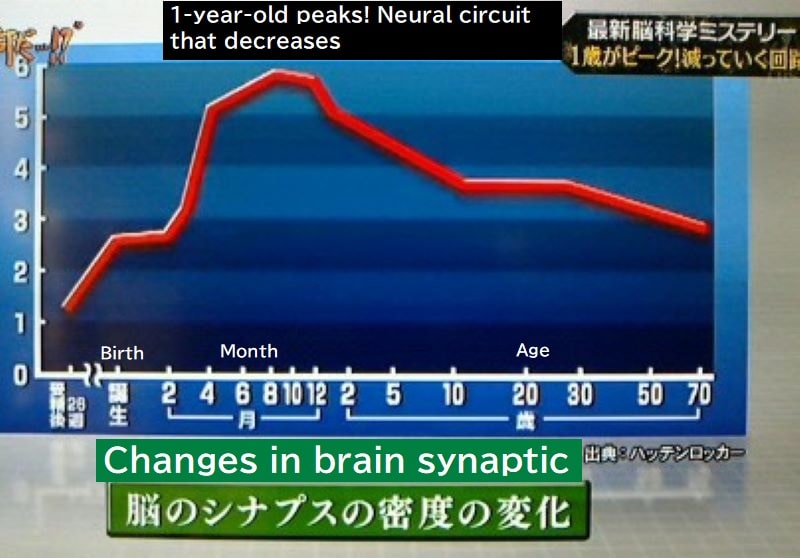

実は人間の

≪上記画像はTBS「人間とは何だ!最新脳科学ミステリー」より一部加工≫

つまり中枢の発達臨界と言われる時期と神経回路の削減が終息する時期がほぼ一致しているのだ。脳は最初の1年間に人生最大容量の神経回路を形成し、その後無駄な配線を減らしていきながら、その後の一生を司る神経回路ベースを完成させると言える。

こうした過剰配線を減らしていくメカニズムの詳細が最近分かってきた。脳は自らLynx1(ヘビの毒に似た物質)を発現させることで、スパイン(ニューロンの枝)の活動を抑え、過剰配線を次々に減らしていく(ヘンシュ貴雄博士の研究より)。

実験的にLynx1を発現させないマウスを作ったところ、脳の細胞がアルツハイマーに似た様相を呈していたと報告されている。神経細胞は極めてアクティブな性質を持っており、そこにはエネルギー消耗という問題がつきまとうため、それを抑える働きがないと、脳は破滅の道を歩んでしまう…。

椎間板もまた同じだと言える。生まれたままの高性能を保ち続けると、椎骨への負荷が増す一方で、脊椎機能はかえって危ういものになる。

実は椎間板においても、Lynx1と同様の物質が見つかっている。以前から椎間板の変性には遺伝的関与があることが証明されており、多くは一塩基多型(SNPs)の検出で行われている。

その結果、これまでのところType IX およびXI コラーゲン、ビタミンD 受容体、MMP-3等が見出されているが、なかでもCILP(cartilage intermediate layer protein)による働きが大きいことが報告されている。

人間の脳がLynx1の働きによって1歳から神経回路を減らしていくのと同様に、椎間板もまた

自らの身体性能を知らない幼少児は、すべり台や階段の上から無謀な飛び降りを試みることで、時に膝を擦り向き、時に打撲し、時に捻挫し、そうした痛みの体験を通して、怪我のリスクと引き換えに自らの能力を“知って”ゆきます。

そうした体験を積み重ねることができない先天性無痛症の子供たちはその歩みを通して、人類に“痛み”の存在意義を教えてくれています。

他方、成人になれば、ましてや老齢に到達すれば、年齢相応の行動をとる分別が備わっています。自らの身体性能を知っている青年が5メートルもの高さの木から飛び降りるようなことは決してしないでしょうし、60歳を超えた部落の長老は座して決断を下すことに存在意義があるのであって、狩りや戦闘での貢献を期待されることは通常ないはずです。

分別のない幼少児が未知なるこの世界を知るために、地球の重力というものを体感し、自らの身体性能を理解するまでは、極めて高性能なクッションを持っている必要があります。これは同時に遺伝子が自らの橋渡しをすることが可能になるまでの準備期間-生殖能力を身につけるまでの猶予期間-に対して、最低限の安全性を留保することに繋がります。

そもそも遺伝子もしくはサムシング・グレートは、なぜ人類が未成熟な状態で生まれるよう設計したのでしょう?おそらくは、環境の変化に適応するためにそれが一番優れた方法だからです。

生まれ出た子供が、どんな環境に身を置くかは、遺伝子には予測できません。生まれた場所が、海辺なのか、草原なのか、山なのか、熱帯ジャングルなのか、そうした様々な環境に則した身体を作っていくためには、完成された骨格で生まれてしまっては適応の観点において都合が悪いと言えます。

地球という極めて多種多様な環境を有する惑星においては、個体それぞれの生息場所に適応するために、あえて未成熟な状態で出生させたほうが生存の確率が高まると踏んだのでしょう。外敵に襲われる危険より、環境に適応できないリスクを優先したのだと筆者は思います。

そしてその適応期間に

冒頭で紹介した“思春期”を迎えるまでの“

さて、第1章の冒頭で紹介したFrancis W.Smith博士らによる論文を再度ここに記述します。

『10歳の小児154人(腰痛の既往歴がない無症状の子供たち)に対して、腰椎のMRI検査を行ったところ、およそ1割(9%)に明らかな椎間板の変性が見つかった』

さらにNorbert Boos博士によるVolvo賞を受賞した論文も。

『人間の椎間板は3歳頃から変性の兆候を示し始め、10歳から本格的な変性が始まっており、こうした変性は痛みとは無関係に進行していた』

こうして眺めてみると、上記の事実関係と私見のあいだには相応の整合性があると感じていただけるのではないでしょうか。

以上、筆者が主張するところの椎間板の本質を考えたとき、これをdegeneration(変性)と呼ぶことが至当とは思えません。変性という言葉にはネガティブな響きがあり、障害や疾患という印象を与えがちです。

そこで変性に替わる概念として、例えば変容、変換、転換などを意味するconvertionやtransformation等の用語…。ただ、これらには長い時間をかけてゆっくりと変わっていくというニュアンスが含まれませんので、新たな用語を提案させていただきたいと思います。

椎間板はその後半生においては、たしかに形態そのものが変化しますが、本質的にはその役割と言いましょうか、“機能”が変化していくわけですから、「遷移、移行性、転移」などを表すtransitと、機能を表すfunctionを組み合わせた造語、trans-function(機能遷移)という表現が相応しいのでは…?

今後は「Intervertebral disc degeneration(椎間板の変性)」ではなく、

「Intervertebral disc trans-function(椎間板の機能遷移)」と表現すべきです。

他にもっといい表現あるいは造語があるかもしれませんが…。ちなみにtransfer functionと表現すると、制御工学における“伝達関数”を意味します。

関節運動学やAKA博田法では、関節包内運動の障害を「joint dysfunction(関節機能障害)」と表現しますが、椎間板においては、その実態は“障害”ではありませんので、「disc trans-function(椎間板機能遷移)」と表現することが極めて妥当であるというのが筆者の考えです。

最後に、医学界に提言させていただきます。近い将来椎間板の再生医療が現実のものになった際は、是非とも椎間板と痛みを切り離す視点を前提にして、個別の事案に柔軟に対応すべく、以下のプロセスを導入していただきたいと思います。

◆椎間板再生の適応は、脊損を含めた重篤な外傷、先天性奇形、腫瘍等に限定する。

◆アスリートや過度な肉体労働者におけるエンハンスメントを再生の目的とした場合、隣接する椎骨強度とのバランス、椎間関節の機能レベル(これを数値化、客観化することが可能であれば…)との関係等を慎重に勘案したうえで行う。

◆痛みが主訴の症例に対しては適応外とする。

痛みに対しては、ハード論偏重の絶対医学からソフト論重視の相対医学へ徐々にシフトしつつ、コンサルテーション・リエゾン精神医学(CLP)やニューロフィードバック、そして当会が推奨するBFIやBReINといった認知科学統合アプローチ(COSIA)等によるプライマリケアの実現が望まれる(筆者が唱える痛み記憶の再生理論はこちら)。

今回、論じてきた椎間板ヘルニアと痛みの関係性は、実はその他多くの構造因論すなわち痛みのハード論にも当てはまります。つまり従来の医学でハードペインと考えられているものの多くが、実はソフトペインなのです。

俄かには信じ難いでしょうけれども、ハードペインはその役割と性質からして極めて短時間限定の動作プログラムです。AIの父“マービン・ミンスキー氏”が言い残した“痛みは創造主の設計ミス”かどうかはともかく、「慢性痛のほとんどはソフトペインに過ぎない」というパラダイムシフトを私たち医療者は受け入れなくてはなりません。

直感に反することかも知れませんが、ほとんどの物理学者が相対性理論を受け入れたのと同様に、医学者もソフトペインという概念を受け入れなければならないときが必ず来ます。

本稿が椎間板ヘルニアのみならず、ハード論偏重の絶対医学そのものを見直すきっかけとなれば幸いです。

→第1章「建築学と医学の融合」 →第2章「五重塔と腰椎の関係」